|

Wir haben die beiden

großen Eingriffe des Königs in die Finanz- und Militärverfassung

des Staats etwas ausführlicher geschildert, sowohl weil sie am

klarsten zeigen, was es mit dem aufgeklärten Despotismus dieses

Fürsten auf sich hat. als auch weil sich an ihnen das Wesen der

Großen Männer studieren läßt. die regelmäßig das größte Unheil

anrichten, wenn sie anfangen, die „Geschichte zu machen". Wir

haben aber schon gesehen, daß Friedrich im allgemeinen viel

vernünftiger war als seine Bewunderer, und daß er sich gar wohl in

die ökonomischen Lebcnsbedingungen zu finden wuBtc, die ihm

gegeben waren. Diesen Bedingungen entsprach es durchaus, daß er in

seiner Wirtschaftspolitik einem platten Merkantilismus huldigte.

Die merkantilistische Theorie war das ideologische

Wirtschaftssystem des fürstlichen Absolutismus, der sich aus dem

Warenhandel und der Warenproduktion entwickelt hatte. Die

ökonomischen Zustände, welche sie widerspiegelte, ergaben ihre

einseitige Betonung des Handels und der Ver-arbcitungsgewerbe.

ihre Überschätzung der Bevölkerungsdichtigkcit und des baren

Geldes als der Ware aller Waren, und endlich ihre Forderung, daß

die neu entstandene Staatsgewalt alles zu fördern habe, woraus und

weswegen sie entstanden sei: also Handel und Gewerbe, die

Vermehrung der Volkszahl und der Geldmasse. Aber der Hammer

schlägt nicht nur den Amboß. sondern der Amboß schlägt auch den

Hammer: die Praxis erzeugt immer erst die Theorie, aber die

Theorie gestaltet dann auch die Praxis. Das Merkantilsystem wurde

für den Absolutismus ein Hebel seiner dynastischen Interessen: es

ermöglichte ihm das Sophisma, wonach Geldbesitz und Reichtum einer

Nation ein und dasselbe seien, und damit hatte er gewonnenes Spiel

für die fiskalische Ausbeutung des Volkes. Je mehr Geld die

Fürsten für ihre Heere und Höfe ins Land ziehen und im Lande

behalten konnten, um so reicher wurde das Volk, und auch die

sinnloseste Verschwendung war unbedenklich, „wenn das Geld nur im

Lande blieb". Überall, wo der Warenhandel und die

Warenproduktion sich naturwüchsig in bedeutendem Umfange

entwickelt hatten, so beispielsweise in Frankreich, konnte das

Merkantilsystem nicht so leicht entarten, weil die Praxis

unausgesetzt die Theorie im Zaume hielt; Colbcrt, der bedeutendste

Staatsmann des Merkantilismus, wußte gar wohl, daß es „im Staate

nichts Köstlicheres als die Arbeit der Menschen" gebe, und eine

Glanzseite seiner Verwaltung war der Bau von Landstraßen, um den

Verkehr zu fördern. In Deutschland dagegen hatte der Absolutismus

mehr einen feudalen als einen kapitalistischen Ursprung, und so

konnte oder mußte aus der ökonomischen Vernunft der

merkantilistischen Theorie um so leichter eine absolutistische

Unvernunft werden. Friedrich verfocht die "ebenso einleuchtende

wie wahre" Ansicht: „Nimmt man alle Tage Geld aus einem Beutel und

steckt nichts dagegen wieder hinein, so wird er bald leer werden",

was denn eben die platteste Auffassung des Merkantilismus war, und

er ließ die Landstraßen verfallen, damit ausländische Reisende um

so länger aufgehalten würden, und um so viel mehr Geld im Lande

verbrauchten. Noch weit bezeichnender, als der Vergleich zwischen

Colbert und Friedrich, ist der Briefwechsel, den der König im

Jahre 1765 mit der Kurfürstin-Regentin Maria Antonia von Sachsen

wegen der gegenseitigen Handelssperre führte. Sachsen war unter

den deutschen Teilstaaten der ökonomisch entwickeltste; die

Leipziger Kaufleute verlangten schon den ganz freien Handel, und

so schrieb die Kurfürstin an Friedrich: „Unser großes Prinzip ist

die Freiheit des Handels und die Reziprozität der Vorteile." Aber

Friedrich weiß darauf nichts zu erwidern als einige sentimentale

Phrasen über die schlimmen Seiten von Gold und Silber, die leider

notwendige Übel geworden seien. Und solche Notwendigkeit lege die

Pflicht auf, diese an sich gemeinen und verächtlichen Metalle zu

suchen. Er blieb der Ansicht seines Launay, daß die Schädigung des

Auslands der Vorteil des Vaterlandes sei, eine Ansicht, die

freilich auch noch Voltaire vertreten hatte, aber die Mirabeau

doch schon ,,monströs und eines Staatsmanns im elften Jahrhundert

würdig" nennt.

Gerade im brandenburgisch-preußischen Staat war der

Merkantilismus nicht aus der ökonomischen Entwicklung erwachsen,

sondern wurde die ökonomische Entwicklung nach den

rnerkantilistischen Lehren zu leiten gesucht. Als der

Merkantilismus im westlichen Europa längst in voller Blüte stand,

gab die Vertreibung der Hugenotten aus Frankreich dem Kurfürsten

Friedrich Wilhelm kurz vor seinem Tode die erste namhafte

Gelegenheit, große Kapitalien ins Land zu ziehen. Nicht ein

religiöser, sondern ein ökonomischer Beweggrund veranlaßte ihn,

die vertriebenen Glaubensgenossen in seine Staaten zu laden. Er

hatte schon vorher einzelne kleine Versuche mit einer Seifen- und

einer Zuckersiederei, mit einer Porzellanbäckerei gemacht, aber

die ersten Fabriken und Manufakturen in größerem Umfange datieren

erst aus der Zeit der französischen Einwanderung. Indessen auf

diesem agrarisch-feudalen Boden mit seinen verkümmerten

Kleinstädten blieben sie ein künstliches Gewächs, das im

Treibhause der rnerkantilistischen Lehren mühsam gepflegt werden

mußte. Es stimmte äußerlich vortrefflich mit diesen Lehren, daß

der wachsende Militärstaat nach immer mehr Geld und Menschen

schrie, aber dieser Militärstaat verschlang den Zuwachs an Geld

und Menschen, den das Merkantilsystem für die Belebung von Handel

und Industrie forderte, für seine Kanonen und seine Rekruten. Für

Handel und Industrie blieb wenig oder nichts übrig, während gerade

für sie, wenn sie in dem ungünstigen Boden der ostelbischen

Landschaften gedeihen sollten, viel oder alles hätte aufgewandt

werden sollen. Um aber die künstliche Pflanze dennoch am Leben zu

erhalten, schenkte ihr der preußische Absolutismus seine

liebevolle Sorgfalt in allerlei schönen Dingen, die ihn nichts

kosteten: in Monopolen und Privilegien, in Aus- und

Einfuhrverboten, in Lohn- und Preis-Taxen. in technischen

Betriebsvorschriften, kurz in jenem verworrenen Chaos eines

entarteten und seinem ursprünglichen Sinne gänzlich entfremdeten

Merkantilismus, das in Mirabeau einen so beredten Ankläger

gefunden hat. Er kann es nicht bitter genug tadeln, daß der König

im Jahre 1766 die Einfuhr von nicht weniger als 490 Artikeln

einfach verbot oder im Jahre 1774 auf die Ausfuhr der Wolle

Todesstrafe setzte, aber er übersah, daß dieser besondere

Merkantilismus eben die ideologische Wirtschaftsform dieses

besonderen Militärstaates war und sein mußte.

Friedrichs ökonomische Einsichten und Kenntnisse hätten

ungleich bedeutender sein können als sie waren, und es wäre doch

nicht anders gewesen. So viel sah der König schon ein, daß die

feinere Gewebe-lndustrie der Höhepunkt der damaligen ökonomischen

Entwicklung war — sie war für das achtzehnte Jahrhundert, was die

Eisen- und Kohlen-Industrie für das neunzehnte Jahrhundert ist —

und er handelte im eigentlichen Geiste des Merkantilsystems, wenn

er gleich nach seinem Regierungsantritt im Generaldirektorium ein

eigenes Kommerzien- und Manufakturdepartement einrichtete, dem er

besonders anbefahl, eine neue Industrie der seidenen Zeuge, der

französischen Gold- und Silberstoffe etc. einzuführen. Aber

während Frankreich und England die größten Opfer für ihre

Seidenindustrie brachten, hat Friedrich während seiner ganzen

Regierung nur etwa zwei Millionen Taler auf dies verzärtelte

Lieblingskind gewandt(1). Er gab ihm wenig zu essen und zu

trinken; dafür hütete er um so ängstlicher seinen dünnen

Lebensfaden, indem er es in festgeschlossenen Räumen auf Schritt

und Tritt gängelte. Bei dieser ihm so ans Herz gewachsenen,

schließlich aber doch abgestorbenen Industrie ist es klar, daß der

König nicht mehr tat, weil er nicht mehr tun wof/ie. sondern weil

er nicht mehr tun (tOMHfe. Die Mittel fehlten ihm mehr als die

Einsicht. In dem feudalen Militärstaate Preußen mußte der

Merkantilismus ebenso auf die mittelalterlichen Bann- und

Zwangsrechte zurückschlagen, wie er sich in dem bürgerlichen

Industrielande England zum Freihandel entwickeln mußte.

Im Grunde tut die friderizianische Legende dem Könige bitteres

Unrecht, wenn sie an allen zehn Fingern die bei alledem unzähligen

Millionen aufzählt, die er namentlich nach dem Siebenjährigen

Kriege in „landesväterlicher Fürsorge" für die Hebung der

allgemeinen Wohlfahrt ausgegeben haben soll. Hätte der König

wirklich die freie Verfügung über so bedeutende Mittel gehabt, wie

er angeblich mit verschwenderischer Hand ausgestreut hat, so wäre

seine Wirtschaftspolitik von dem Vorwurfe ungewöhnlicher

Beschränktheit schwer freizusprechen. Tatsächlich hat er aber in

den 23 Jahren von 1763 bis 1786 nach der Berechnung des Ministers

v. Hertzberg, des verhältnismäßig sachkundigsten Urteilers, nicht

mehr als 24.399.838 Taler für jenen Zweck ausgegeben. Wir sagen:

des verhältnismäßig sachkundigsten Urteilers, denn wenngleich

Hertzberg der bedeutendste und erfahrenste Minister in Friedrichs

Spätzeit war, so gehörte es doch zu den unverbrüchlichen

Grundsätzen des ersten Dieners des Staates, daß kein Minister eine

volle Einsicht in die Lage des Staatshaushaltes gewinnen durfte.

Alle Überschüsse der jährlichen Staatseinkünfte über die

etatmäßigen Ausgaben sowie gewisse Regalien und Steuern flössen in

die sogenannte Dispositionskasse, die der König allein mit einigen

untergeordneten Werkzeugen verwaltete. Eine ziffernmäßig genaue

Übersicht der fri-dcrizianischen Finanzwirtschaft ist dadurch sehr

erschwert, wenn nicht ganz unmöglich gemacht, allein die Frage,

auf die es uns hier allein ankommt, die Frage nach den

Aufwendungen dieses aufgeklärten Despoten für das. was seine

Bewunderer seine „sozialistische Staatshilfe" nennen. läBt sich

wenigstens für die Zeit nach Einführung der Regie, also für die

letzten zwanzig Jahre Friedrichs, wenn nicht mit absoluter, so

doch mit relativer Sicherheit beantworten.

Er selbst gibt die jährlichen Staatseinkünfte für diese Zeit

auf 21.700.000 Taler an. Sie werden von keiner Seite höher, von

den meisten, sonst sachkundigen, Urteilern wie Boyen, Krug und

Riedel etc. erheblich niedriger geschätzt. Jedenfalls sind sie

erst in den letzten Jahren des Königs so , hoch gestiegen, der

starken Akzise-Ausfälle in den Hungerjahren 1770 und 71. in dem

Kriegsjahre 1778 nicht erst zu gedenken. Lassen wir es aber bei

der von Friedrich angegebenen Ziffer für den ganzen Zeitraum

bewenden! Von diesen Einkünften rechnet er 5.700.000 Taler als

Überschuß. den er für den Kriegsschatz, Festungsbauten,

Landesverbesserungen oder sonstige außergewöhnliche Ausgaben

verwenden konnte. Diese Summe ist wieder denkbar hoch gegriffen.

Denn 16 Millionen beanspruchte der regelmäßige Etat mindestens.

Das Heer kostete jährlich 13 Millionen, die Hofstaatskasse, was

wir heute Zivilliste nennen, erhielt 492.000. und die

Regieverwaltung verschlang 800.000 Taler, so daß für die ganze

übrige Staatsverwaltung nur rund 1.700.000 Taler übrigblieben,

eine fast unglaublich niedrige Summe, selbst wenn man die

miserable Besoldung der deutschen Beamten in gebührenden Anschlag

bringt. Auf keinen Fall hat Friedrich mehr als die von ihm selbst

angegebenen 5.700.000 Taler Überschuß gehabt. Dagegen ist seine

Angabe, daß er davon regelmäßig 2 Millionen in den Kriegsschatz

gelegt habe, nichts weniger als zweifelsfrei. Da er vor dem Jahre

1766 nicht wohl mit der Bildung eines neuen Schatze beginnen

konnte, so hätten bei seinem Tode 40 Millionen darin sein müssen;

alle sonstigen Berechnungen, soweit sie auch von 55 Millionen

(Krug und Riedel) bis 76 Millionen (Lombard) auseinandergchen.

stimmen darin übereinn, daß der König einen beträchtlich größeren

Schatz hinterlassen hat, als nach seiner eigenen Angabe hätte

erwartet werden dürfen. Lassen wir es indessen bei seinen 2

Millionen auf das Jahr bewenden!

Dann blieben ihm jährlich noch 3.700.000 Taler für

außergewöhnliche Ausgaben, auf 20 Jahre gerechnet also 74

Millionen Taler. Nun hat er in dieser Zeit rund 8 Millionen für

den Bau von Festungen, für Artillerie usw. verwandt; der

Bayerische Erbfolgekrieg kostete 29 Millionen; endlich zahlte

Friedrich 3 Millionen Subsidien an die Kaiserin Katharina für ihre

Türkenkriege. Das sind im ganzen 40 Millionen. Ferner aber hatte

der König, obgleich er persönlich aller höfischen Verschwendung

abgeneigt war und nach einer Versicherung seines Testaments für

seine Person nie mehr als 220.000 Taler jährlich verbrauchte, doch

einzelne sehr kostspielige Liebhabereien. In seinem Nachlasse

fanden sich 130 mit Brillanten und anderen kostbaren Steinen

besetzte Dosen, die einen Gesamtwert von gegen 1 1 /2 Millionen

darstellten. Viel schwerer noch fiel ins Gewicht, daß er in

reichlichem Maße die Bauwut aller Despoten teilte. Die eine

Tatsache, daß er gleich nach dem Kriege, mitten in dem

fürchterlichsten Elend des Landes, den ebenso kostspieligen wie

zwecklosen Bau des Neuen Palais in Potsdam begann, sollte ehrliche

Leute schon hindern, den Mund gar zu voll zu nehmen von seiner

"landesväterlichen Fürsorge". Nach Retzow kostete dieser Bau 11

Millionen und ebensoviel seine innere Ausstattung(2). Nehmen wir

indessen an, daß Retzow, der dem Könige nicht wohlgesinnt war, arg

übertrieben hat, so gibt doch ein unterrichteter und wohlgesinnter

Zeuge, ein Baumeister Friedrichs, die Summe dessen, was allein in

und bei Potsdam verbaut worden ist, auf mehr als 10 1/2 Millionen

an (3). Es mag nun ganz unberedinct bleiben, was Friedrich für

Bauten in Breslau. Königsberg. Berlin (die Bibliothek, die großen

Kirchen auf dem Gendarmenmarktc. mehrere Brückenkolonnaden u.a.

m.) aufgcwandt hat: Mangers 10 1/2. und die für die Dosen

verausgabten 1 1/2 Millionen ergeben weitere 12 Millionen, die von

den 74 Millionen abzuziehen sind, über die Friedrich in den

letzten zwanzig Jahren seiner Regierung für außergewöhnliche

Ausgaben verfügt hat. Es bleiben also für die Hebung des

Volkswohlstandes nur 22 Millionen übrig, und um überhaupt auf

Hertzbergs Ziffer zu kommen, muß man die gegen 2 1/2 Millionen

einrechnen, die Friedrich nach seiner Angabe gleich beim

Friedensschlüsse von Hubertusburg von den für den nächsten Feldzug

bereitliegenden Geldern für die notdürftigste Wiederherstellung

des Landes aufgewandt hat.

Es sei nochmals hervorgehoben, daß diese Ziffern keinen

absoluten Wert haben sollen. Um ein möglichst erschöpfendes und

zutreffendes Bild der friderizianischen Finanzwirtschaft zu geben,

wäre bei der verwickelten Kassenführung des Königs und den höchst

tendenziösen Darstellungen, die darüber veröffentlicht worden

sind, ein eigenes Buch notwendig. Für unsern Zweck, nämlich

festzustellen, welche Summe Friedrich günstigstenfalls für

Landesverbesserungen verbraucht haben kann, war es aber erlaubt,

auch mit ungewissen Ziffern zu rechnen, wenn wir unter den

abweichenden Angaben immer die höchsten für seine gesamten

Einkünfte und immer die niedrigsten für seine sonstigen Ausgaben

einstellten. Dies haben wir durchweg getan, auch wenn wir in einem

besonderen Falle es einmal nicht getan zu haben scheinen. So haben

wir uns nicht entschließen können, die etatmäßigen Heereskosten

Friedrichs von den 13 Millionen, die ältere und unbefangene

Schriftsteller mit großer Übereinstimmung angeben, auf die

12.100.978 Taler herabzusetzen, die ein neuerer Historiker

berechnet. Indessen dieser Historiker berechnet auch den

hinterlassenen Kriegsschatz des Königs auf 63 Millionen, während

wir dafür nach Friedrichs Angaben nur 40 Millionen angesetzt

haben. Ein leichtes Rechenexempel ergibt, daß wir somit die

Gesamtausgaben für Kriegsheer und Kriegsschatz noch immer

niedriger eingeschätzt haben als jener Historiker. Und so darf man

denn mit aller unter den obwaltenden Umständen erreichbaren

Sicherheit sagen, daß Friedrich nach dem Siebenjährigen Kriege für

die Bevölkerung des preußischen Staates an Geschenken, Erlassen,

Unterstützungen, Vergütungen und industriellen Unternehmungen im

günstigsten und leider nicht einmal wahrscheinlichen Falle die

rund 24 bis 25 Millionen Taler verbraucht hat, die Hertzberg

berechnet.

Die Summe selbst beträgt gerade den fünften Teil der

Brandschatzungen allein in barem Gelde, die das Land im Kriege an

die auswärtigen Feinde zu zahlen gehabt hatte. Das wäre nicht

viel, aber es wäre immerhin etwas. Leider verdunkelt die Art, wie

diese Summe auf die verschiedenen Klassen der Bevölkerung verwandt

wurde, gar sehr den Schein des patriarchalischen Wohllebens, den

sie etwa noch auszustrahlen scheint. Die Städte und die städtische

Industrie erhielten davon wenig genug, die Bauern noch viel

weniger, den Löwenanteil aber die Junker. Gegenüber den 25.000

Talern, die Friedrich den westfälischen Städten nach dem

Friedensschlüsse zum Wiederaufbau ihrer Häuser und Straßen

schenkte, oder selbst den 100.000 Talern, die Frankfurt a. d. O.,

die bedeutendste Handelsstadt der Mark, zu gleicher Zeit und zu

gleichem Zwecke erhielt, scheffeln gleich ganz anders die mehr als

21 1/2 Millionen, die allein für den Adel Pommerns und der

Neumark, zweier ungefähr den sechsten Teil des Staatsgebiets

umfassender Provinzen, nach dem Siebenjährigen Kriege aufgewandt

wurden, teils als Geschenke zur Bezahlung seiner Schulden, teils

als Meliorationskapitalien für seine Güter. Diese Kapitalien waren

unkündbar, und wenn sie mit 1 bis 2 Prozent verzinst werden

mußten, so waren „die Interessen" zu „Pensionen für arme

Offizierswittwen und vom Adel" bestimmt. Wir gehen indes auf diese

Verhältnisse nicht näher ein und verweilen lieber etwas

ausführlicher bei dem, was Friedrich für die große Masse der

arbeitenden Bevölkerung, nämlich für die Bauern, getan hat.

Einesteils fällt damit das schärfste Licht auf Friedrichs

„landesväterliche Fürsorge", andererseits sind wir gerade über

diese Frage durch eine ganz unanfechtbare Urkunde ausführlich

unterrichtet.

Einer der wenigen deutschen Beamten, die Friedrichs Vertrauen

bis an ihren Tod genossen, war, Johann Rembert Roden. Ein guter

Organisator, hatte er sich in dem Hauptquartiere des Herzogs

Ferdinand von Braunschweig ausgezeichnet und war von diesem nach

dem Kriege an den König empfohlen' worden. Friedrich benutzte ihn

vielfach bei der Wiederherstellung des Landes, übertrug ihm

namentlich auch die Organisation von Westpreußen nach der ersten

Teilung Polens im Jahre 1772, urid machte ihn dann zum Präsidenten

der Obcrrechenkammer. Als solcher erhielt Roden 1774 den Auftrag,

durch eine Reihe von Vorträgen den Thronfolger in die

Finanzverwaltung des preußischen Staates einzuweihen, und er

übergab dann zum Schlüsse seines Unterrichts dem Prinzen eine

„Kurzgefaßte Nachricht von dem Finanzwesen". Diese lehrreiche,

überall aktenmäßig begründete Urkunde ist glücklicherweise schon

durch den alten Preuß. der noch nicht wie die heutigen, mit dem

Zutritte zu den Archiven begnadigten Forscher vom Apfel der

Erkenntnis gegessen hatte, unverstümmelt ans Tageslicht gezogen

worden(4). Sie ist nicht frei von großen Lücken, denn Roden

gleitet über die Akziseverfassung mit wenigen Sätzen hinweg: das

Schicksal des Geheimen Finanzrates Ursinus mußte ihm warnend vor

Augen schweben. Um so ausführlicher und gründlicher handelt er von

der Kontributionsverfassung, d.'h. von der direkten Steuer, welche

die bäuerliche Bevölkerung aufzubringen hatte, und dabei wtrft er

Schlaglichter auf die Lage dieser Bevölkerung, die von,größtem

Interesse sind.

Die Kontribution war nach der Ertragsfähigkeit der einzelnen

Ländereien umgelegt, so zwar, daß sie einen bestimmten Teil dessen

betrug, was der Bauer für seinen eigenen Bedarf und für den

Verkauf erntete. Dieser bestimmte Teil war nicht in allen

Provinzen ganz gleich bemessen; in der Mark und in Westpreußen

belief er sich auf 33 1/3, in Schlesien auf 34, in Pommern

auf 42 1/2 Prozent, in anderen Landesteilen noch höher. Roden

erläutert die Art dieser Steuer an einem Bauern im Dorfe Tempelhof

bii Berlin, der von jeder Hufe zu 30 Magdeburgischen Morgen 8

Taler 3 Groschen Kontribution zu zahlen hatte (der Taler wurde

damals zu 24 Groschen berechnet: nach heutigem Gelde betrug der

Groschen also 12 1/2 Pfennig). Nun konnte der Bauer außer dem

eigenen Verbrauch aber nur 13 Scheffel von dem Ertrage der Hufe

verkaufen, welche, zu 18 Groschen gerechnet, ihm 9 Taler 18

Groschen eintrugen. Nach eingehender Darlegung dieser Verhältnisse

fährt Roden dann wörtlich fort:

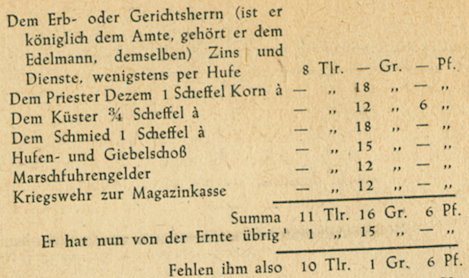

Der Bauer behielte also von seinem Gewinnste auf einer Hufe,

nach Abzug der bezahlten Kontribution, nur 1 Taler,15 Groschen

übrig, wovon er seine übrigen Prästanda unmöglich leisten kann.

Diese sind:

Ferner hat der Bauer zu prästiercn die Feuersozietätsgelder.

die Vorspannfuhren, die Bau- und Krepel-, auch Nachbarfuhrcn. die

Dorfauflagen und andere Vorfälle mehr, das Gesindelohn, da er

besonders Knechte wegen der vielen Hofedienste halten muß. so ihm

zur größten Last gereichen: zu welchem Ende er auch mehr Pferde

halten muß, weswegen die Einschränkung dieser Dienste eine

vortreffliche Sache wäre.

Wir unterbrechen hier Roden für einen Augenblick, um zu

bemerken, daß unter den „ändern Vorfällen mehr" sich auch noch

sehr drückende Lasten befanden: so die Grasung der

Kavalleriepferde aus den Wiesen der Dorfgemeinden während der

Monate Juni bis September, in denen der Reiter eine brutale

Herrschaft im Hause des Bauern führte; ferner für die anderen

Monate des Jahres die Lieferung der Fourage, die zwar zu einem

geringen Preise bezahlt, aber oft viele Meilen herangefahren und,

wenn sie ohne weitere Scherereien abgenommen werden sollte, mit

einem tüchtigen Überschuß zugunsten des Rittmeisters beladen sein

mußte, endlich auch der schon erwähnte indirekte Beitrag der

Bauern zur städtischen Akzise. Roden fährt dann fort:

Der Bauer würde, nach diesen angeführten Umständen, nicht

bestehen können, wenn er sich nicht auf eine andere Art

soutcnierte, z. B. daß er auf eine Hufe fast '* mehr aussäet, als

ihm zur Kontribution angeschlagen, daß er aus dfm Viehstand Geld

erwirbt und sich sonst durchzubringcn sucht. Aber er muß allen

Fleiß anwenden und sich kümmerlich behelfcn. wenn er sich ehrlich

ernähren und durch-biingen will, zumal wenn er sonst nichts

anderes, als sein eigenes Wohnhaus und Hofgebäude so er noch

Selbsten in Würden unterhalten muß. nebst dem dazu gehörigen Acker

im Vermögen hat. Er kann daher keine Unglücksfälle, als Mißwachs.

Hagelschaden, Mäusefraß. Überschwemmungen etc. übertragen, daferne

ihm nicht alsdann durch Remission unter die Arme gegriffen wird,

um ihn noch in etwas zu unterhalten. In ordinären Fällen wird ihm

aus der Kreiskasse geholfen, in extraordinären aber tritt der

Landesherr zu und läßt die Gelder bar an den Kreis übermachen,

oder auch Brod- und Saatkorn in natura geben.

Man sieht danach, was es mit den so viel gepriesenen

Steuererlassen, Geldvorschüssen. Kornlieferungen, wodurch

Friedrich angeblich den Bauernstand in die Höhe gebracht haben

soll, tatsächlich auf sich gehabt hat. Sie waren einzig dazu

bestimmt, den Bauer, ohne den freilich weder der König noch der

Junker leben konnte, auf der schmalen Grenze zwischen Hungerleben

und Hungertod zu erhalten. Von hier aus fällt denn auch das

richtige Licht auf die gleichfalls viel gepriesenen Kornmagazinc

Friedrichs, die ..Blüte friderizianischer Wirtschaftspolitik", in

der er „seinem Ideale dei allgemeinen Hausvaters am nächsten

komme", wie selbst ziemlich unbefangene Forscher sagen. Friedrich

verbot die Ausfuhr des Getreides, um seinen Preis möglichst

niedrig zu halten; in einer seiner Instruktionen an das

Generaldirektorium verlangt er, daß der Preis des Scheffels Roggen

immer zwischen 18 Groschen und einem Taler festgehalten werde. Das

geschah, um für sein Heer billiges Brot und für den Kriegsfall

gefüllte Magazine zu haben, aber wenn er diese Magazine nun auch

benutzte, um der bäuerlichen Bevölkerung Brot- und Saatkorn zu

liefern, sobald ihr Hungerleben durch irgendein unglückliches

Naturereignis in den Hungertod umzuschlagen drohte, so läßt sich

dieser „Sozialismus" am Ende noch mit gemäßigter Hochachtung

bewundern.

Man würde übrigens irren, wenn man in dem Bauern aus Tempelhof

bei Berlin, den Roden schildert, den elendesten Typus des

friderizianischen Bauern sehen wollte. In der Mark war der

Prozentsatz der Kontribution roch am niedrigsten bemessen; wo er,

wie in Friedrichs westfälischen Besitzungen, auf mehr als 50

Prozent stieg, verschlechterte sich entsprechend die Lage der

bäuerlichen Bevölkerung. Roden schreibt darüber:

Die Kontributionsprinzipia sind im Mindcnschen so angelegt,

daß zuvörderst die sämtlichen Ländcrcicn. Gärten und Wiesen

durch diverse vcreidcte Taxatoren nach dem jährlichen Ertrage

abgeschätzt sind: darnach ist die Kontribution dergestalt

ausgemittclt, daß von jedem Taler Ertrag jährlich an

Kontributionen 1) Gr. bezahlt wird. Die Hufe a 30 Morgen

Magdeburgisch kommt im Durchschnitt der Totalste auf 19 Taler, 5

Groschen, 1/2 Pfennig, obgleich viel schlecht Land vorhanden:

solchergestalt hat der Landmann noch 11 Gr. pro Taler übrig.

Davon soll er sich und seine Familie unterhalten. die

Haushaltung führen. Gesindelohn geben, dem Erb- oder Gutsherrn

sein Pacht zahlen und die übrigen Lasten tragen, so

schlechterdings unmöglich wäre, wenn der Bauer sich sonst nicht

durchzuhelfen suchte. Im Minden-und Ravensbergischen ist er mit

Frau, Kindern und Gesinde, sobald er nur vom Ackerbau eine Zeit,

oder gar nur Stunden übrig hat, zumal im Herbst bei den langen

Abenden und den Winter hindurch mit Garnspinnen zu Leinwand

beschäftigt und damit sucht er sich zu ernähren: sonst müßte er

davonlaufen, indem es dort viele Bauernhöfe gibt, die mehr

Abgaben haben, als die Höfe auch in den besten Jahren aufbringen

können.

So der kundigste Verwaltungsbeamte des friderizianischen

Staates in offiziellster Urkunde, in dem Berichte, durch den er

auf Befehl des Königs den Thronfolger in das Finanzwesen der

Monarchie einweihen sollte.

Wir wollen um der Gerechtigkeit willen aus Rodens Darstellung

nicht unerwähnt lassen, daß Friedrich wenigstens in den beiden von

ihm eroberten Provinzen, in Schlesien und Westpreußen, den Adel

zur Kontribution heranzog; hier standen ihm dfe Junker nicht mit

altercrbter Macht gegenüber, und er mußte sie wegen ihrer

Anhänglichkeit an Österreich und Polen scharf im Zügel halten.

Aber auch auf diesem verhältnismäßig lichtesten Gebiete der

friderizianisdien Steuerpolitik ist ihre Tendenz nicht, wie sie

selbst behauptete, Entlastung das Armen auf Kosten des Reichen,

sondern Belastung des Armen zugunsten des Reichen. So zahlte in

Westpreußen — unter fast durchgängigem Wegfalle der

Lehnpferdegelder — der evangelische Edelmann 20, der katholische —

Grundgedanke des Nathan? — 25. der Bauer aber 33 1/3 Prozent

Kontribution. Und ähnlich in Schlesien(5).

Stellt man nun aber jenen erdrückenden Belastungen der Bauern

die ängstliche Sorgfalt gegenüber, womit Friedrich im allgemeinen

die Steuerfreiheit des Adels beschützte, so kann man die edle

Dreistigkeit jener Hofgeschichtsschreiber bewundern, die von dem

„Bauernkönige" Friedrich schwatzen und die Hohenzollern durch

Beschützung des kleinen Mannes groß werden lassen, so kann man den

herrlichen Wert jener „Schulreform ' ermessen, die nach diesem

Leitmotive den Geschichtsunterricht an den deutschen Schulen

klittern will. Da sollten wir „gemütvollen" und „tiefsinnigen"

Deutschen uns doch nur ja vor den „leichtfertigen" und

„oberflächlichen" Franzosen verkriechen! Denen konnte Marx schon

im Jahre 1869 nachrühmen, daß sie der napoleonischcn Legende mit

allen Waffen der Forschung, der Kritik, der Satire, des Witzes den

Garaus gemacht haben, und was ist die napoleonische Legende doch

für ein ander Ding als die friderizianische! Der napoleonische

Staat besteht in allem Wesentlichen, in der Heeresverfassung, in

der inneren Verwaltung, im Finanz-, Justiz-, Unterrichtswesen noch

fort, wie der erste Konsul ihn im Jahre 1804 begründet hat —

natürlich nicht als Großer Mann, sondern als Erbe des Konvents —,

und eine bürgerliche Verfassung, die drei Dynastien, drei

Invasionen und selbst drei Revolutionen überstanden hat, kann denn

doch eher schon zum Heroenkultus des Mannes führen, auf dessen

Namen sie nun einmal getauft ist. Aber der friderizianische Staat,

der bei Jena in tausend Stücke zerschmettert wurde unter der

stürmischen Zustimmung der bürgerlichen und arbeitenden Klassen,

die in ihm zu leben verurteilt waren, und eine feudal-militärische

Verfassung, deren wüste Trümmer wie ein betäubender Alp auf allem

gesunden Leben der Gegenwart lasten, dürfen sich immer noch, ja,

je länger, je unbeschämter in einer Legende spiegeln, deren

schüchterne Kritik im Reiche der Gottesfurcht und frommen Sitte

schon als Hochverrat und Majestätsverbrechen gilt.

Friedrich selbst darf natürlich dafür nicht verantwortlich

gemacht werden. Er ist ganz unschuldig an der kecksten Unwahrheit

dieses Jahrhunderts, dem sogenannten „sozialen Königtum", und er

würde den Humbug nicht einmal verstehen, wenn er se.tne

wohlgesinnten Geschichtsschreiber von heilte lesen könnte. Was ihm

als „monarchische Sozialpolitik" angerechnet wird, war einzig

durch militärpolitische Gesichtspunkte bestimmt. An sich zwar

gehörte es zu den Aufgaben des absoluten Königtums, die

Leibeigenschaft der Bauern zu beseitigen, nicht aus Humanität, die

ihm ganz fremd war und auch ganz fremd sein mußte, sondern aus

fürstlichem Klassenintcresse. Die Leibeigenschaft stand wie eine

Mauer zwischen dem Despoten und der Mehrheit der Bevölkerung:

solange sie währte, hatte der Junker über die Bauern zu verfügen,

und der König höchstens insoweit, als es ihm der Junker

gestattete. Wir haben gesehen, wie sich seit der Entwicklung des

stehenden Heeres dieser Interessengegensatz zwischen dem Könige

und dem Junkertum bildete und verschärfte; schon die beiden ersten

preußischen Könige rüttelten an der Leibeigenschaft und namentlich

Friedrich Wilhelm

I. erklärte,

„was es denn vor eine edle Sache sei, wenn die Untertanen statt

der Leibeigenschaft sich der Freiheit rühmen". Er war denn

freilich auch wohl ehrlich genug, den Kabinettsordres, worin er

den Behörden die „Konservation" der „Untertanen" empfahl, die

Worte hinzuzufügen: „Damit der Landesherr seine Steuern erhalte",

was bei der höchst merkwürdigen Ausbildung der alten deutschen

Spräche im neuen Deutschen Reiche heute zu lesen ist: „Soziales

Königtum der Hohenzollern". Friedrich selbst spricht in seinen

Schriften mit lebhaftem Abscheu von der Leibeigenschaft als einem

„barbarischen Gebrauch", einer „abscheulichen Einrichtung", aber

er bekennt auch offen, daß es nicht in seinem guten Willen liege,

damit aufzuräumen. Daraus läßt sich ihm gewiß kein Vorwurf machen.

*Er konnte wirklich nicht, auch wenn er wollte, die

Leibeigenschaft abschaffen. Sie war die ökonomische Zelle der

Gesellschaft, deren politischer Repräsentant der preußische

Militärstaat war, und der ..erste Diener" dieses Staats konnte ihr

ebenso wenig anhaben als etwa die Zinne eines Turms auf den

verwegenen Einfalt geraten kann, die Mauer umzustürzen, worauf sie

ruht.

Ergibt sich diese Auffassung von selbst aus der ganzen Lage, so

fügt es sich glücklich, daß sie sich sogar urkundlich bestätigen

läßt. Einmal nämlich siegte der despotische Größenwahn über

Friedrichs nüchternen Sinn, und am 23. Mai 1763 dekretierte er von

Kolberg aus: „Sollen absolut, und ohne das geringste Raisonniren,

alle Leibeigenschaften, sowohl in Königlichen, Adligen, als

Stadtcigcnthumsdörfern. von Stund an gänzlich abgeschafft werden,

und alle diejenigen, so sich dagegen opponiren würden, so weit

möglich mit Güte, in deren Entstehung aber mit force dahin

gebracht werden, daß diese von Sr. K. M. festgesetzte Idee zum

Nutzen der ganzen Provinz ins Werk gerichtet werde." Darauf

versammelten sich am 29. Juni die vorpommerschen Landstände in

Demmin und richteten eine Promemoria an den König, worin sie sich

halb als gekränkte Unschuld und verkannte Wohltäter der Bauern

aufspielten, halb aber mit „Depeuplierung des Landes und Desertion

vom Militär" drohten, „weil kein Bauer im Stande ist, den Hof, das

Zuchtvieh und Ackergerät zu bezahlen, keiner aber auf den Fall, es

ihm umsonst zu lassen schuldig, folglich ein jeder sich

anderswohin zu begeben bedacht sein würde". So dummdreist diese

Drohung war — denn der Junker hatte gar kein Recht auf den Hof des

Bauern, und wa« half ihm der Hof, wenn kein Bauer da war, ihn zu

bewirtschaften? —, so genügte sie doch vollkommen, den König

lahmzulegen. Weder Gewalt, noch Recht konnten ihm helfen, denn das

Heer befehligten die Junker und in Gerichtshöfen sprachen sie

Recht. Er gab also klein bei. so sehr es sonst unter seinen

Grundsätzen obenan stand, um seiner despotischen Unfehlbarkeit

willen niemals einen Befehl zurückzunehmen.

So mußte sich Friedrich denn daiauf beschränken, in einem

fortdauernden Kleinkriege seine militärpolitischen Interessen

möglichst gegenüber dem gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse zu

wahren. Es gibt eine große Anzahl von Kabinettsordres, worin, er

diesem Ziele nachstrebt. Er kämpfte gegen das Bauernlegen, die

„Abmeierung der Bauern", und bemühte sich, den Bauern das

Eigentums- und Erbrecht an ihren Schollen zif sichern. Man kann

sogar anerkennen, daß er in dieser Beziehung weiter blickte als

der heutige Militärstaat. Wenn dieser in erstaunlicher Seelenruhe

es ruhig mit ansieht, wie in weiten Fabrikdistrikten die Masse der

arbeitenden Bevölkerung verkrüppelt, so eiferte Friedrich sehr

häufig gegen die gesundheitsschädlichen Mißhandlungen der Bauern

durch die Junker und die Domänenpächter. Wenn der heutige

Militärstaat sich hartnäckig weigert, die unmäßige Arbeitszeit

durch einen gesetzlichen Normalarbeitstag zu beschränken, weil er

in seiner überstiegenen Weisheit davon eine Schädigung der

Industrie befürchtet, so war sich Friedrich schon im Jahre 1748

darüber klar, wie er in einer Instruktion an das

Generaldirektorium sagte, daß „bei den schweren und ganz

unerträglichen Diensten echrentheils vor den Gutsherrn wenig

Nutzen, vor den Bauersmann aber sein gänzlicher Verderb

augenscheinlich herauskommt". Der König verlangt deshalb eine

„serieuse Untersuchung, ob nicht sowohl Amts- als auch Städte- und

adlige Untertha-. nen von diesem, dem Bauer so gar ruineusen

Umstände in gewisse Maße befreiet und die Sache dergestalt

eingerichtet werden könne, daß anstatt daß der Bauer jetzo die

ganze Woche hindurch dienen muß, derselbe die Woche über nicht

mehr als drei oder vier Tage zu Hofe dienen dürfe. Es wird dieses

zwar Anfangs etwas Geschrei geben, allein da es vor dem gemeinen

Mann nicht auszustehen ist. wenn er wöchentlich fünf Tage oder gar

sechs Tage dienen soll, die Arbeit an sich auch bei denen elenden

Umständen, worin er dadurch gesetzt wird, von ihm sehr schlecht

verrichtet werden muß, so muß darunter einmal durchgegriffen

werden, und werden alle vernünftigen Gutsherrn sich hoffentlich

wohl accomodiren, in diese Veränderung derer Dicnsttage ohne

Schwierigkeit zu willigen, um so mehr, da sie in der That ersehen

werden, daß wenn der Bauer sich nur erst ein wenig wieder erholt

hat, er in denen wenigen Tagen ebenso viel, und vielleicht noch

mehr und besser arbeiten wird, als er vorhin in denen vielen Tagen

gethan hat." Eine hausbackene, aber treffliche Wahrheit, die der

„geniale" Herr Bismarck bekanntlich nie begreifen konnte, und die

der neue Kurs im Deutschen Reiche bekanntlich auch noch immer

nicht begreifen zu können scheint.

Wie vernünftig nun aber diese und ähnliche Instruktionen

Friedrichs nicht nur klingen, sondern auch sind, so darf man dabei

doch mehrerlei nicht übersehen. Erstens daß der König nicht für

den Bauer gegen den Junker, sondern gegen den

Junker um den Bauer kämpft. Er wollte eine andere

Verteilung des aus dem Bauern gezapften Mehrwerts, eine für ihn

günstigere und deshalb für das Junkertum ungünstigere, aber wenn

der Proletarier etwa seinen Lohn auf Kosten des Mehrwerts zu

steigern gedachte, so war Friedrich immer auf Seite der möglichst

erschöpfenden Ausbeutung. So bedrohte er in der Gesindeordnung

sowohl die Empfänger als unter Umständen auch die Geber eines" die

Taxe überschreitenden Lohns mit Zuchthausstrafe, wogegen „es sich

von selbst versteht", daß ein unter der Taxe bleibender Lohn

erlaubt ist. Und wenn gar die Bauern unruhig wurden über die

..unerträglichen Dienste" und „ruineusen Umstände", dann wußte

Friedrich auch nichts anderes, als was Große Männer unter solchen

Umständen immer nur wissen, also was Luther im sechzehnten und

Bismarck im neunzehnten Jahrhundert wußte. Als ein Jahr vor

Friedrichs Tode die schlesischen Arbeiter zu murren begannen,

schrieb der König an den schlesischen Provinzialminister v. Hoym:

„Das Mehrste zur Beruhigung der Leute wird beitragen, da sie doch

im Gebirge meistens evangelisch sind, wenn die Prediger ihnen

zureden und alles ordentlich erklären ... sodann müssen auch die

Schulzen, besonders da im Gebirge, scharf vigiliren, wenn sich

etwa fremdes Gesindel sehen läßt, das Zusammenkünfte hält und dem

gemeinen Volk allerhand Dinge in den Kopf setzt; diese müssen sie

auf der Spur verfolgen und sobald sie den geringsten Unrath

merken, sie sogleich bei den Ohren nehmen und an die Gerichte

abliefern." Die Ordre ist, wie gesagt, im Jahre 1785 erlassen.

Sonst könnte man fast meinen, sie stamme aus dem. Jahre 1878, wo

auch erst die Religion dem Volke erhalten werden sollte und dann

das Sozialistengesetz auf dem Fuße hinterdrein marschiert kam.

Zweitens aber hat Friedrich mit jenem Kleinkriege nicht viel

erreicht. Am ehesten noch etwas in den beiden eroberten Provinzen

Schlesien und Westpreußen, wo der König leichteres Spiel mit den

Junkern hatte. So zwang er die schlesischen Grundherren zur

Wiederherstellung der bäuerlichen Hütten und Scheunen, zur

Ausstattung der Bauerngüter mit Vieh und Gerät. Aber sein eigenes

Interesse, die Sorge um seine Kassen und seine Rekruten, war auch

hier die Grenze, die er nicht überschritt. Zudem liegt auf der

Hand, wie wenig damit gesagt, geschweige denn getan war. wenn er

den schlesischen Bauern das Recht gewährte, sich über strenge

körperliche Züchtigung bei den Regierungen zu beschweren, oder

wenn er in Westpreußen die „polnische Sklaverei", den »harten,

polnischen Fuß" auf die „preußische Landesart" gemildert wissen

wollte. Die ehrlicheren bürgerlichen Historiker machen denn auch

kein Hehl aus der Erfolglosigkeit dieser Bemühungen. ,,Die alten

Verhältnisse blieben... Bei dem allen blieb der Landmann gebunden,

scholleigen der Masse nach" (Preuß); „praktisch hat dies alles

fast gar keine Frucht getragen: nicht einmal auf den Domänen, wo

der Erfolg doch so leicht gewesen wäre" (Röscher). Als der König

vierzehn Tage vor seinem Tode bei dem Kammerpräsidenten von

Königs-' berg anfragte, ob „nicht alle Bauern in Meinen Acmtern

aus der Leibeigenschaft" gesetzt werden können, schrieb er selbst

das treffendste Urteil über seine Bauernpolitik.

Drittens und letztens aber — selbst wenn man Friedrichs

angebliche Verdienste um die Bauernbefreiung so hoch schätzen

wollte wie die preußischen Byzantiner, so würden diese Verdienste

dennoch mehr als aufgewogen durch Friedrichs

Gemeinteilungsgesetze, die Aufteilung der Gemeinweiden, die

seltsamerweise auch von den besseren, bürgerlichen Historikern, so

von Freytag und Röscher, als eine Art sozialer Reform aufgefaßt

werden, tatsächlich aber nach einem Worte von Rudolf Meyer darauf

hinausliefen, daß die Gemeinweiden „meist den großen Gütern

zugeschlagen und damit die kleinen Leute, wenn auch teilweise

gegen Entschädigung, der freien Viehweide beraubt, teilweise

proletarisiert und somit für den Gutsgesindedienst adaptiert

wurden". Dies „eifrige Wegräumen aller solchen Beschränkungen des

freien Grundeigentums, die mit dem mittelalterlichen Gemeindewesen

zusammenhängen", lief in der Tat auf die Proletarisierung der

bäuerlichen Bevölkerung hinaus, und wenn Röscher darin die helle

Seite des „Janus-kopfet' sieht, den Friedrichs agrarische

Sozialpolitik biete, so mag man sich nicht leicht einen zu dunklen

Begriff von dessen dunkler Seite machen (6).

Unter solchen Umständen ist der Verfall des preußischen

Ackerbaus unter Friedrich, den sogar die patriotischen

Geschichtsschreiber anerkennen, leicht zu erklären — trotz der

reichen Geldspenden, die er für die ..notleidende Landwirtschaft",

will sagen die Junker, stets bei der Hand hatte, und auch trotz

seiner so viel gepriesenen „Kolonisationen". An sich waren seine

Landesmeliorationen, die Verwallung der Netze und der Warthe, die

Urbarmachung des Drömlings und des Oderbruchs sowie vieler

kleinerer Sumpfstrecken in Pommern, in der Mark, im

Magdeburgischen, gewiß der beste Teil seiner Wirtschaftspolitik

und wohl mochte der König mit berechtigtem Selbstgefühl sagen,

hier habe er im Frieden eine neue Provinz erobert. Allein es ist

eine tragikomische Entstellung der Sachlage, wenn dabei seine

Bewunderer in seine Seele das faustische Sehnen dichten, auf

freiem Grund mit freiem Volk zu stehen. Da klingt es viel

prosaischer, ist aber viel richtiger, wenn Roden schreibt: ,,Sr.

K. M. allergnädigste Intention gehet dahin, daß. wenn bei den

Städten, oder denen von Adel wüste Gründe und Brücher vorhanden,

diese aber nicht im Stande wären, solche urbar zu machen, alsdann

der Landesherr zutreten, solche auf Höchstdero Kosten urbar

machen, Häuser bauen und solche mit Familien besetzen lassen

müßte: die Revenuen blieben zwar der Stadt und dem von Adel, das

Land würde aber doch dadurch immer mehr und mehr peuplieret und

per indirectum profitierten doch die Königlichen Kassen und der

Staat davon." Den Hauptvorteil zog „der von Adel", denn gegen den

adligen Landbesitz war der städtische kaum zu rechnen. Mit der

Ansetzung der Kolonisten hatte der König wenig

Glück. Er nahm dazu nicht etwa die jüngeren Söhne der heimischen

Bauern, wie schon zeitgenössische Schriftsteller rieten, sondern

suchte in der einseitigen Bevölkerungspolitik seines

Merkantilismus möglichst viel fremdes Volk ins Land zu ziehen. Da

aber sein Despotismus im Reiche und im Auslande durchaus keines

einladenden Rufes genoß. so mußte er den Einwanderern die größten

Vorrechte in Sachen der bäuerlichen, militärischen und

steuerlichen Lasten versprechen, ohne doch viel anderes zu

bekommen, als verlorenes Gesindel. Statt wirklicher Bauern kamen,

wie er einmal sagt, „Perruquiers und Commedianten" oder, wie er

ein andermal klagt, „Barbiere, Destillateure. Viktualienhändler,

Apotheker. Köche, Kuchenbäcker, Glücksbudner"; ein drittes Mal

suchte er gar die türkischen Tataren anzulocken unter dem

Versprechen, ihnen Moscheen zu bauen. Über die Kolonien in

Ostfriesland schreibt der alte Schlosser: "Gesinde! aller Art

strömte herbei, der Verfasser dieser Schrift selbst hat gesehen,

wie unsicher dadurch die an sich unzugänglichen Gegenden wurden,

wie des kargen Königs Geld dabei verschwendet ward und wie die

Bewohner seiner kostspieligen Anlagen schon nach zwanzig Jahren

durch Elend, Trägheit, Schmutz, Bettelei, Raub und Mord ein

Schrecken der alten Einwohner geworden waren." Die 300.000

Kolonisten, die Friedrich angesetzt haben soll, waren also eine

sehr zweifelhafte Vermehrung der Bevölkerung, und der an sich

wohlgemeinte Versuch des Königs, die durch die Leibeigenschaft

„faule und schläfrige Art des Landmanns durch neues Blut zu

korrigiren und dem Lande ein Exempel besserer Wirtschaft zu

geben", verdient nicht ganz die Lobeshymnen der patriotischen

Historiker.

Anmerkungen

1) Schmoller. Die

preußische Seidenindustrie im achtzehnten Jahrhundert, 35.

2) Retzow. Charakteristik der widnigsten Ereignisse des

Siebenjährigen Krieges 2. 455.

3) Manger. Baugeschichte von Potsdam 3. 825.

4) Preuß

4. 415 ff.

5) In

einer Anmerkung des Kapitals l. S. 762 erwähnt Marx die elende

Lage des friderizianisdien Bauern unter Anziehung einiger Sätze

von Mirabeau. wofür er von preußischen Historikern der

tendenziösen Darstellung geziehen worden ist. Wir haben aus schon

angeführten Gründen das Werk von Mirabeau-Mauvillon ganz

beiseitegelassen, möchten aber bemerken, daß die von Marx

beiläufig angezogenen Sätze Mirabeaus ein nicht so krasses Bild

der Sachlage geben, wie der amtliche Bericht von Roden. Überhaupt

tun die wenigen Worte, die Marx im Vorbeigehen dem

friderizianischen "Regierungsmischmasch von Despotismus,

Bureaukratie und Feudalismus" widmet, diesem seltsamen Gebilde

eher zu wenig, als zu viel. Wenn beispielsweise Marx sagt

Friedrich habe in den meisten Provinzen Preußens den Bauern

Eigentumsrecht gesichert, so gilt das tatsächlich nur von den

Domänenbauern. Am 20. Februar 1777 verfügte Friedrich, "daß an

allen Orten, wo es noch nicht geschehen, die unter die Ämter

gehörigen Bauerngüter den Untertanen erb- und eigentümlich

übergeben werden". Siehe die Ordre bei Preuß 4, 466 f.

6) Siehe Rudolf Meyer. Das nahende Ende des landwirtschaftlichen

Großbetriebs, in der Neuen Zeit 11.1.

304. Ferner Röscher 399. Sonst Ist Röscher»

Darstellung der fridcrizianischcn Sozialpolitik in der

bürgerlichen Gcschichtsliteratur wohl noch'die unbefangenste. Für

die Einzelheiten sind die Kabincttsordres des Königs und teilweise

auch seine Schriften einzusehen, dann aber auch die altere

preußische Geschichtsschreibung etwa bis zum Jahre 1848. Die

neuere Literatur, namentlich soweit sie aus Archiven schöpft, ist

nicht wertlos, doch müssen diese Bücher wie Palimpsestc behandelt

werden. Man muß zunächst die frommen Lobgesänge auf den

friderizianischen .,Sozialismus" beseitigen und dann untersuchen,

was sidi von dem verkratzten und verwischten Urtext noch

entziffern läßt. Natürlich gibt es auch vortreffliche Ausnahmen:

so Knapp, Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter In

den Siteren Teilen Preußens, wo in der Einleitung bemerkenswerte

Einzelheiten über die Erfolglosigkeit der friderizianischcn

Bjucrn-politik gegeben sind.

Editorische Hinweise

*) Die Teilüberschriften stammen nicht

vom Autor.

Franz Mehring: Friedrichs aufgeklärter

Despotismus,entnommen aus: derselbe, Historische Aufsätze zur

preußisch-deutschen Geschichte, 2. Auflage, Berlin 1946, S.

74-90

OCR-Scan: red. trend

|