|

von Rüdiger Grimm & Jürgen Nützel |

03/07 trend onlinezeitung |

|

Einleitung: Menschen sind mit den Produkten und Dienstleistungen der realen Welt vertraut. Sie haben ein klares Verständnis über den Wert dieser Waren. Der Wert erweist sich im Gebrauch einer Ware und wird über den Tausch mit anderen Waren bemessen. Die Wirtschaft ist auf dieses scheinbar natürliche Werteverständnis fest eingestellt. Nicht nur Marx hat sich darüber ausgelassen, was der „eigentliche“ Wert dieser Waren ist [1]: Es ist die in einer Ware kondensierte menschliche Arbeit.

So kaufen und benutzen Menschen Produkte. Produkte können weitergegeben oder aufgebraucht werden. Diese Begriffswelt ist zum Beispiel bei Nahrungsmitteln, Kleidungsstücken, einem Auto oder bei Trinkwasser klar.

Ebenso haben Menschen eine recht klare Vorstellung von dem, was eine reale Dienst leistung ist: Es ist eine Ware, deren Verbrauch zeitgleich mit ihrer Produktion vonstatten geht [2]. Dienstleistungen können nur in Anspruch genommen werden. Indem man sie hat, ist sie schon vergangen. Man kann sie nicht besitzen bzw. weitergeben. Eine Reise mit der Deutschen Bahn oder ein Haarschnitt beim Frisör um die Ecke fallen z. B. in diese Kategorie.

Wir folgen in diesem Beitrag einer kurzen und allgemein akzeptierten Definition des Begriffs Ware: „Waren sind Produkte oder Dienstleistungen, die auf einem Markt einen bestimmten Preis erzielen“. [2]

Diese Definition unterstreicht, dass es in diesem Artikel nur um Produkte bzw. Dienstleistungen geht, die zum Zwecke ihrer Kommerzialisierungen existieren. Wir gehen von folgendem kommerziellen Zyklus aller Waren aus:

In den ersten vier Schritten von der Kreation bis zum Vertrieb wird der (Waren-)Wert in eine Ware implantiert, in den beiden letzten Schritten des Konsums und des Genusses wird ihr der (Gebrauchs-)Wert wieder entnommen, d. h. die Ware wird verwertet.

Wir wollen uns in

diesem Artikel mit folgender Fragestellung beschäftigen: Wie ist

unser Werteverständnis bei Waren, die sich – wie bei

digitalisierter MP3-Musik – praktisch ohne Aufwand reproduzieren

und weiter verbreiten lassen, und das sogar durch den

Verbraucher selbst? Kann man solche „virtuellen“ Waren überhaupt

besitzen? Kann ein Anbieter sie so für ihren Lebenszyklus

schützen, dass sie wie ihre realen Originale reproduziert,

vertrieben und entsprechend bezahlt werden? Kann verhindert

werden, dass sie unter falscher Urheberschaft vertrieben werden?

Wir unterscheiden zwischen virtuellen und digitalen Waren, indem die Virtualität den grundlegenden Charakter bezeichnet (virtuelle Waren stehen im Gegensatz zu realen Waren) und die Digitalisierung eine Realisierungsform der Virtualität darstellt. Wir definieren: „Eine Ware (Produkt oder Dienstleistung) ist virtuell, wenn sie von ihrem ursprünglichen physikalischen Medium losgelöst ist und an ein anderes Medium derart gebunden ist, dass sie (a) vom Menschen als virtuelles Abbild einer realen Ware erkannt und akzeptiert wird, und dass (b) ihr Konsum allein in der Wahlfreiheit des Konsumenten liegt, d. h. vom Produzenten unabhängig und wiederholbar ist.“ Beispiele: Eine Telefonauskunft ist zwar vom ursprünglichen Medium der Schallübertragung in der Luft losgelöst und an das Telefonnetz gebunden, außerdem wird eine Telefonauskunft als echte Information akzeptiert, aber der Konsument dieser Dienstleistung ist unmittelbar mit dem Auskunft gebenden Anbieter verbunden und hängt von ihm ab. Daher ist eine Telefonauskunft keine virtuelle Dienstleistung. Dasselbe gilt für eine Live-Übertragung im Fernsehen. Allerdings wird der Mitschnitt einer Live-Übertragung zu einer virtuellen Ware, da dieser nun auch die zweite Bedingung erfüllt, dass ihr Konsum jederzeit wiederholbar allein in der Hand des Konsumenten liegt. Elektronische Bücher und Musikstücke, Katalogangebote und Web- Auskünfte, Homebanking und Lernsysteme, Internet-Spiele, Bilder und Videos zählen alle zu virtuellen Waren. Aber Achtung: Die Wiederholbarkeit des Konsums einer virtuellen Ware bedeutet keineswegs, dass ihr Konsum folgenlos in der Wirklichkeit wäre. Im Gegenteil! Eine virtuelle Ware wird als reales Abbild akzeptiert und erfüllt einen realen Gebrauchswert. Zwar kann der Bankkunde per Homebanking beliebig oft einen Überweisungsvorgang durchführen, ohne die verantwortliche Bank zu fragen (so lange er ihr Kunde ist und ihre Homebanking-Systeme verfügbar sind), aber jeder Überweisungsvorgang erzeugt einen neuen realen Geldabfluss von seinem Konto. Der wiederholte Genuss eines Musikstückes ist anders, intensiver oder langweiliger – je nachdem – als der vorherige. Eine wieder- holte Information kann auch wertlos sein, weil das Erfahrene ja schon bekannt ist. Die Loslösung vom Medium ist der entscheidende Einstieg zum Wandel einer realen Ware in eine virtuelle. Reale Waren sind an ein physikalisches Medium gebunden und bleiben es. Sie werden gehandelt, indem das zugehörige Medium gehandelt wird (Produkt), oder indem sie im zugehörigen Medium unmittelbar und unwiderruflich verbraucht werden (Dienstleistung). In unserer Definition haben wir (zunächst) nicht verlangt, dass die Loslösung wiederholbar sein muss. Demnach sind eine Schallplatte, CD oder ein Videoband bereits virtuelle Waren. Sie führen aber ein „Doppelleben“, denn dadurch, dass sie an das neue Medium gebunden sind, stellen sie als Schallplatte, CD bzw. Videoband auch ein reales Produkt dar. Der Vertrieb dieser Waren ist denn auch nicht anders, als der Vertrieb anderer realer Produkte. Allerdings wird ihr Vertrieb als reale Produkte durch ihre relativ einfache und kostengünstige Reproduzierbarkeit durch die Verbraucher selbst bedroht.

Die Industrie reagiert darauf mit Kopierschutzregeln, die im privaten Bereich weniger streng gelten, als im kommerziellen Bereich (Weitervertrieb). Damit ist der traditionelle Vertrieb von Platten und Bändern einigermaßen gerettet worden. Insbesondere ist die Weitergabe von Raubkopien genau so aufwändig wie die Weitergabe jeder anderen traditionellen realen Ware, die Kostenersparnis liegt hier allein in der Reproduktion, nicht im Vertrieb.

Das ist mit dem Computer und dem Internet gründlich anders geworden. Die ausschließlich digitale Repräsentation und vollständige Loslösung von einem Medium erlaubt technisch eine verlustfreie Reproduktion, Speicherung und Weitergabe zu geringsten Kosten.

Die Etablierung von Computern und Internet als Alltagsinfrastruktur macht die elektronische Verarbeitung digitaler Daten sehr einfach, schnell und billig. Die allgemeine Verbreitung von elektronischen Geräten, von PCs und von peripheren Gebrauchsgeräten wie Scannern, Bild- schirmen, Druckern, Lautsprechern und Mikrofonen, erlaubt eine qualitätsmäßig fast verlustfreie Produktion und einen fast verlustfreien Konsum.

Das gilt vor allem für drei Warenarten: Musik, Text und Bild sind uneingeschränkt digitalisierbar und können daher beliebig oft von ihrem jeweiligen Medium, ihrem Aufenthaltsort verlust- und (fast) kostenfrei gelöst werden. Die mediale Fixierung ist für diese virtuellen Waren vollständig aufgehoben.

Deswegen ist der eigentlich revolutionäre Schritt der virtuellen Ware ihre Digitalisierung. Wenn die Digitalisierung auch nur eine Realisierungsform der Virtualität ist, so ist sie doch diejenige Form, die den Warencharakter am nachhaltigsten verändert. Nicht nur die Reproduktion, sondern auch die Weitergabe (der Vertrieb) digitaler Waren ist kostengünstig, aus Sicht des Verbrauchers, der die Infrastruktur der Computer und des Internets als gegeben hinnimmt, sogar kostenfrei.

Hinzu kommt das seltsame Phänomen, dass mit der Virtualisierung von Waren auch ihre Einteilung in Produkte einerseits und Dienstleistungen andererseits problematisch wird. Reale Produkte bzw. Sachgüter können besessen und weitergegeben werden. Produkte werden erzeugt, gelagert und transportiert. Produkte besitzen eine physikalische Inkarnation, die in der Regel auch den Gebrauchswert darstellt. Produktion und Konsumption (Gebrauch) liegen zeitlich auseinander. In Gegensatz dazu findet bei einer Dienstleistung Produktion und Konsumption zeitgleich statt (z. B. Haare schneiden).

Bei virtuellen Waren ist nun diese Tren-nung nicht mehr so

einfach möglich. Die Auftritte der Beatles im legendären Ham-

burger Star-Club waren für die Zuhörer sicherlich eine eindeutig

reale Dienstleis- tung. Produktion und Konsumption fanden

zeitgleich statt. Das auf CD gepresste Kon- zert ist nicht nur

eine virtuelle Dienstleis- tung, sondern auch ein reales

(nämlich an das Medium CD gebundenes) Produkt. Digitalisiert man

nun diese Musikauffüh- rung (z. B. als MP3-Datei) und trennt sie

dadurch vom Medium, verwischen sich die Grenzen vollends.

Kopiert man die MP3- Datei auf einen Rechner, so kann man den

Live-Auftritt jederzeit wiedergeben. Dar- über hinaus lässt sich

ohne Qualitätsverlust für beliebig viele Freunde eine Kopie

erstel- len. Die MP3-Datei ist damit sowohl ein virtuelles

Produkt, gleichzeitig bildet es den Zugang zur virtuellen

Dienstleistung Musikkonzert.

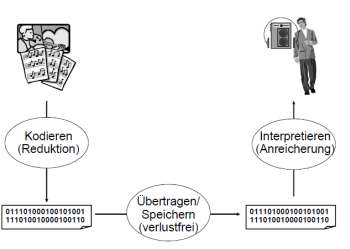

In seinem Lebenszyklus zwischen Kreation und Genuss wird ein Produkt, nachdem es erst mal digitalisiert ist, verlustfrei reproduziert und übertragen. Am Anfang aber, zwischen Kreation und Produktion und während der Produktion, erleidet ein virtuelles Produkt Verluste. Was auf der Produktionsseite verloren geht, wird auf der Konsumptionsseite wieder hinzugenommen, vgl. Abb. 1

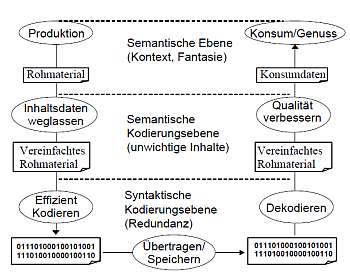

Abb. 1: Produktion, Vertrieb und Konsumption digitaler Waren Innerhalb der Produktion und bei der (technischen) Konsumption wird weiter reduziert bzw. wieder angereichert. Wir unterscheiden dabei den semantischen Anteil der Reduktion, bei der Inhaltsmaterial verloren geht, von dem syntaktischen Anteil der Reduktion zu einer effizienteren, aber ver- lustfreien Verarbeitung des Aufnahmematerials, vgl. Abb. 2.

Abb. 2: Semantische und syntaktische Ebe- nen der Reduktion und Anreicherung Zur Diskussion der gesamten semantischen Reduktion, die aus den beiden oberen Ebenen in Abb. 2 besteht, wollen wir das musikalische Beispiel einer Konzertaufnahme, etwa der Beatles im Star-Club Hamburg 1962, weiter verfolgen.

Wir beginnen beim Mitschnitt des Konzerts. Hier müssen die

Aufnahmetechniker bestimmte Entscheidungen treffen. Welche

Aspekte der Musikdarbietung müssen in welcher Qualität

aufgezeichnet werden, damit die virtuelle Ware ein kommerzieller

Erfolg wird? Alle Entscheidungen bewirken immer eine Reduktion

der Wirklichkeit, nämlich der dem Hörer suggerierten

Klangwirklichkeit. Welchen Aufwand soll man treiben, um einen

speziellen Raumklang aufzuzeichnen? Soll zusätzlich ein Video

des Konzerts erstellt werden? Die Entscheidungen sind nicht

immer technisch bedingt. Beim Raumklang werden oft Abstriche

gemacht, die für den Hörer dennoch nicht den Genuss schmälern.

Eine im Studio erstellte stereofone Klangaufbereitung wird oft

schon als ausreichend akzeptiert. Popmusik muss einfach nur voll

klingen. Niemand erwartet eine echte Lokalisierung einzelner

Musiker. Die folgenden Reduktionsschritte (die beiden unteren Ebenen in Abb. 2) müssen nun nicht mehr während der Aufnahme erfolgen. Das Konzert liegt bereits als Tonkonserve vor. Dieses Rohmaterial ließe sich unter bestimmten Umständen bereits ver- markten (die Erfinder der Audio-DVD zum Beispiel versuchen genau dieses). Wir gehen aber in unseren weiteren Überlegun- gen davon aus, dass das Konzert der Beatles den Weg zum Konsumenten über das Inter- net finden soll. Das geht nur in optimal kodierter digitalisierter Form. Die Übertragung via Internet verlangt eine sehr datensparsame Repräsentation der Musik. Dazu müssen in den beiden unteren Ebenen in Abb. 2 verschiedene Reduktionen durchgeführt werden. Die erste der beiden unteren Ebenen muss noch zum semantischen Anteil der Gesamtreduktion gezählt werden: Da Frequenzen über 18 kHz sowie- so nur ein Säugling hören kann, werden sie folglich weggelassen. Bei Verfahren wie der MP3-Kodierung geht man noch weiter: Man lässt zusätzlich diejenigen Frequenzen weg, die ein durchschnittlicher Mensch nicht hören kann, weil sie durch andere Frequenzen gerade überlagert werden. Durch solche Verfahren lassen sich bereits beachtliche Reduktionsfaktoren erzielen. In der untersten Ebene in Abb. 2 werden nur noch syntaktische Reduktionsschritte unternommen, d. h. die Kodierung wird so sparsam wie nur möglich gestaltet, ohne den darzustellenden Inhalt zu verändern.

Zur Illustration der syntaktischen Reduktion

durch sparsame Kodierung wählen wir als einfacheres Beispiel

Text in deutscher Sprache, etwa das Grimmsche Märchen Diese Kodierung lässt sich noch weiter syntaktisch (verlustfrei) reduzieren. Dazu werden sprachspezifische Redundanzen eliminiert. In deutschen Texten folgt auf eine Buchstabenfolge „SC“ mit hoher Wahrscheinlichkeit der Buchstabe „H“, also könnte man beim Wort „TISCHLEIN“ das „H“ einfach weglassen. Mit dieser Methode lassen sich deutsche Texte theoretisch mit durchschnittlich weniger als 2 Bits je Buchstabe kodieren [4]. Auf der Empfängerseite werden die syn- taktischen und semantischen Reduktions- schritte der Kodierung wieder rückgängig gemacht, indem dieselben Regeln invers angewendet werden. Nach der Dekodierung (unterste Ebene) versucht das Empfangsgerät mit technischen Mitteln, Qualitätsmängel auszugleichen (mittlere Ebene). Dann wird der Empfangsstrom technisch an das Ausgabegerät (bei Musik: Lautsprecher) angepasst. Digitale Musik muss z. B. in Schallwellen transformiert werden. Nun muss der empfangende Nutzer die semantische Reduktion von Kontext im Produktionsprozess durch fantasierte Anreicherung wieder rückgängig machen, d. h. das virtu- elle Produkt muss über den Konsum kon- kretisiert und interpretiert werden (oberste Ebene). Handelt es sich bei der virtuellen Ware um ein künstlerisches Werk im Gegensatz zu einer reinen Information, wie z. B. die Abfahrtszeiten der Züge am Ilmenauer Bahnhof, so ist die Anreicherung auf der obersten Ebene besonders stark von der individuellen und kulturellen Ausrichtung des Empfängers geprägt. Beim Lesen eines Märchens entstehen im Kopf Bilder und Emotionen, die völlig individuell sind, und gerade das kann der größere Reiz gegenüber einem Märchenfilm sein, der der Fantasie mehr Vorgaben macht. Die Fantasie kann sich sogar erheblich vom Original unterschieden, ja geradezu eine neue virtuelle Welt erzeugen. So ist etwa die Welt der Studioaufnahmen eine andere als die Welt der Publikumskonzerte. In der Differenz zwischen Reduktion und Anreicherung liegt ein wesentliches Element kulturgebundener Kommunikation zwischen Menschen, zwischen Autoren und Rezipienten einerseits, aber auch innerhalb der rezipierenden Kulturgesellschaft: verschiedene Menschen erleben dasselbe Stück verschieden, und zu verschiedenen Zeiten interpretiert eine ganze Gesellschaft dasselbe Stück anders. 3. Wert und Preis Unter Warenwert verstehen wir den Auf- wand, der zur Produktion und Auslieferung der virtuellen Ware nötig war. Unter Preis bzw. Tauschwert verstehen wir das, was der Konsument für die Ware zu bezahlen bereit ist. Warenwert und Tauschwert einer Ware sind relativ gut messbar. Der Gebrauchswert einer Ware unterliegt dagegen dem subjektiven Urteil des Konsumenten [2]. Der Gebrauchswert kommt erst nach der technischen Konsumption im „Genuss“ durch den rezipierenden Nutzer zum Tragen. Wir halten es für

sinnvoll, bei virtuellen Waren zwei Kategorien von Gebrauchswert

zu unterscheiden: Information und Kunst. Eine Information

beseitigt beim Empfänger eine Ungewissheit (Shannon). Der

Buchstabe „H“ im Wort „TISCH“ hat zum Beispiel weniger

Informationsgehalt als der Buch- stabe „T“. Nach „TISC“ folgt

sicher ein

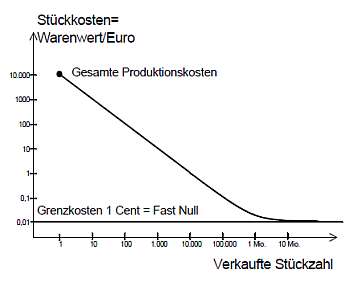

Abb. 3: Die Stückkostendegression bei virtuellen Waren Wenn man als den Warenwert die Summe der in einer Ware enthaltenen Kosten akzeptiert, und wenn man weiter davon ausgeht, dass der Warenwert den Tauschwert, also den Preis einer Ware wesentlich mit be- stimmt, dann hängt der Warenwert und schließlich der (faire) Preis virtueller Waren dramatisch von ihrer Verbreitung unter Kunden ab. Bei vernachlässigbaren Reproduktions- und Vertriebskosten fällt der Wert einer einzelnen Kopie, also des individuel- len Produktes, proportional mit der Anzahl verkaufter Exemplare: Alle Kunden teilen sich lediglich in die fixen Produktionskos- ten. Bei einem Musikstück, dessen Produktion einmalig 10.000 € gekostet hatte und dessen Vertriebskosten 1 Cent pro Kopie betragen, würde der Warenwert einer von 1.000 verkauften Kopien 10,01 € betragen, eine von 10.000 verkauften Kopien 1,01 € und eine von 100.000 verkauften Kopien 11 Cent (vgl. Abb. 3). Diese Veränderlichkeit des Warenwertes existiert nicht nur bei virtuellen Waren. Alle modernen technischen Produkte, die hohe Entwicklungskosten besitzen wie z. B. Autos, fallen in diese Gruppe. Aber nur virtuelle Waren können fast ohne Aufwand reproduziert werden. Die Fabrikation eines Kraftfahrzeuges ist immer mit einem gewissen Fixkostenanteil pro Exemplar verbunden.

Noch dramatischer wird die Frage nach dem Preis, wenn nicht nur

der Produzent die Ware ohne Kosten reproduzieren kann, sondern

auch der Konsument. Das ist gera- de der Fall bei künstlerischen

Produkten im Internet. Würde man hier das konventionelle Modell

fester Preise pro Exemplar beibehalten, dann würden die Kunden

für virtuelle Waren, die massenhaften Absatz finden, höhere

Preise zahlen, als die Ware „wirklich wert“ ist. Das könnte die

Zahlungsmoral der Kunden untergraben, die durch ihre

Reproduktionsfähigkeit der Waren auch die Mittel haben, ihre

Zahlungsunwilligkeit durchzusetzen. Das scheint einer der Gründe

für den Erfolg der Musiktauschbörse Napster zu sein.

Im Folgenden beschränken wir uns auf virtuelle Produkte wie

Musik, Text und Bild, die wesentlich in die Kategorie „Kunst“

fallen, und sehen ab von Informations- und Verkaufsdiensten, die

gesondert zu betrachten sind. Raubkopien von Multimedia-Produkten und Software und ihre unlizensierte Weitergabe (Napster, Gnutella [3] und unlizensierte Microsoft Produkte) untergraben dieses ökonomische Modell. Im Falle der Musik- industrie steht die Frage im Raum, ob es in Zukunft überhaupt noch eine Produktion geben wird, wenn niemand mehr in der Lage ist, Autoren, Komponisten und Interpreten zu bezahlen, da ihre Produkte keinen Marktwert mehr haben.

Als Gegenmaßnahme versucht die Software- und Musikindustrie die

unkontrollier- te Verbreitung von Multimedia und Soft- ware zu

beschränken. Dabei steht sie vor einem Dilemma: Sie will legalen

Käufern die Produkte aushändigen, d. h. diese auf die

Nutzergeräte überspielen und damit in den Machtbereich der

Nutzer geben. Dort aber sollen sie dem Gebrauchswillen der

Nutzer nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Die Machtmittel

zu dieser Einschränkung haben aber nicht die Content Provider,

sondern die Nutzer, die aber in Scharen darauf verzichten, sich

derart ein- zuschränken: sie verteilen einfach weiter. Das Prinzip der gängigen Rechtemodelle (z.B. IPMP) sieht vor, dass ein Tool, das im Endgerät installiert ist, die Verwendung des Produktes im Endgerät beim Nutzer steuert. Insbesondere verhindert es eine unkontrol- lierte Weitergabe. Ein Interesse des individuellen Nutzers wird dabei nicht befriedigt. Im Gegenteil, der Nutzer wird in seiner freien Verfügbarkeit eingeschränkt. Vielmehr exekutiert der Nutzer in seinem Gerät das Interesse des Content Providers.

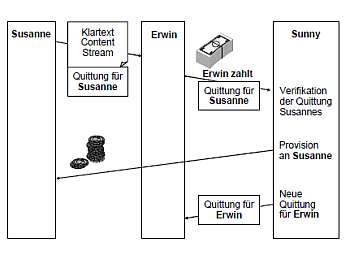

Damit verletzt dieses Modell ein fundamentales Prinzip offener

Sicherheitsanforderungen: Das geschieht zum Beispiel bei dem Aus- tausch von signierten Willenserklärungen, Quittungen und Verträgen. Derjenige, der an der Erfüllung eines Versprechens seines Kommunikationspartners ein Interesse hat, verfügt mit der Signatur des Partners um ein durch den Partner nicht abstreitbares Beweismittel, mit dem er die Erfüllung des Versprechens, notfalls vor Gericht, erzwingen kann. In IPMP ist das Gegenteil der Fall: Diejenigen, die an der Einschränkung des Gebrauchs ihrer Produkte ein Interesse haben, geben die Mittel zu ihrer Durchsetzung in die Hand ihrer Kommunikationspartner, die durch diese Mittel in ihren Interessen gerade eingeschränkt werden. Das erklärt (gemeinsam mit einer veränderten Zahlungsmoral) den Erfolg von Napster und nachfolgender File-Sharing-Modelle. 5. Ein alternatives Rechtemodell Was kann man tun, um das Sicherheitsmodell für Multimediarechte im Internet wieder auf gesunde Füße zu stellen? Die einzige Möglichkeit scheint uns darin zu liegen, das selbsteinschränkende Wohlverhalten der Nutzer mit eigenen Vorteilen zu verbinden, die stärker sind, als jedes davon abweichende Verhalten. Man könnte an Rabatte, an Rückgabemöglichkeiten oder an Qualitätsgarantien denken. Stärker als diese Anreize scheint uns die Umkehrung der Interessenlage zu sein: Die Weiterverteilung von Multimedia-Produkten, die offenbar im Interesse der Nutzer liegt, muss von den Providern als in ihrem eigenen Interesse liegend erkannt und entsprechend nicht behindert, sondern im Gegenteil befördert werden. Es muss geradezu in das Interesse der Provider gerückt werden, dass ihre Kunden die Produkte weiterverteilen, so viel und so weit wie möglich. Das ist insofern nicht abwegig, als Vertreiber von Produkten ohnehin ein Interesse daran haben, dass sich ihre Produkte weit verbreiten. Allerdings sollte dafür bezahlt werden. Wie kann man das nun verbinden? Wir schlagen vor, dass Nutzer zu Vermittlungspartnern, zu Vertriebsknoten gemacht werden [8]. Nutzer, die ein Multimediaprodukt oder eine Software bezahlen und weiter verbreiten, erhalten vom Kaufpreis, den ein Empfänger für das erhaltene Produkt bekommt, eine Vermittlungsprovision. Zahlt der Empfänger keinen Kaufpreis, erhält der Sender auch keine Vermittlungsprovision. Allerdings kann dann der Empfänger seinerseits auch niemals eine Vermittlungsgebühr erhalten, denn – und das ist ein entscheidender Schritt – der Bezahlvor- gang wird automatisch vom Provider quit- tiert. Die vom Provider elektronisch signier- te Quittung, die den Namen (oder eine pseudonyme User-Id) des Käufers enthält, wird im Endgerät des Käufers automatisch an den Content Stream angehängt. Sie dokumentiert gegenüber dem Provider (oder seinem Abrechnungsserver) die Provisionsberechtigung. Auf diese Weise bekommt man grundsätzlich nur dann eine Vermittlungsprovision, wenn man selbst zuvor bezahlt hat (siehe Abb. 3). Anders wird man nämlich vom Content Provider gar nicht als Vermittler erkannt.

Abb. 3: Provisionszahlung und Ausstellung neuer Quittung

Bei diesem Vorgehen kann jeder Nutzer sich ganz frei entscheiden: Er kann Multimedia-Produkte empfangen, konsumieren und weitergeben, ohne sich um ein Rechte- system zu kümmern. Dann zahlt er nichts, bekommt aber auch nichts. Er kann andererseits dafür bezahlen und erwirbt dadurch die Chance, bei Weitergabe eine Vermittlungsgebühr zu erhalten, sobald nachfolgende Empfänger für das Produkt bezahlen. Das Bezahlen von Multimedia- Produkten ist nun mit einem Anreiz zum Bezahlen versehen, das sowohl den Nut- zern, als auch den Content Provider jeweils individuell zum ökonomischen Vorteil gereicht. Die unbezahlte Weitergabe wird dadurch keineswegs verhindert, aber unattraktiv gemacht. Diejenigen, die den Bezahlvorgang ausführen und für eine Weiter- gabe sorgen, sind die Nutzer selbst. Diese können im Übrigen neben einer zentral gesteuerten Vertriebsstruktur des Content Providers eine alternative, netzartige Vertriebsstruktur aufbauen, die sich wie von selbst, bottom-up, nach dem „Web of Trust“-Modell organisiert und stabilisiert. Keiner muss verlieren, jeder kann gewinnen: Das ist vielleicht noch kein professionell effizienter Vertrieb, aber doch – nach dem PGP-Vorbild – eine Art „Pretty Good Distribution“. Dieses alternative Rechtemodell muss in verschiedener Hinsicht weiter konkretisiert und abgesichert werden.

Viertens ist dafür zu sorgen,

dass Nutzer zwar in der Lage sein sollen, virtuelle Waren weiter

zu verbreiten, aber nicht in der Lage sein dürfen, ihrerseits

als Content Provider fremder Waren aufzutreten. Das heißt, dass

das Originalitätsproblem von virtueller Ware auch in diesem

Modell gelöst werden muss. Hier kann neben der Signatur durch

den Autor auch das Einfügen eines Wasserzeichens hilfreich sein. Mit der Realisierung eines entsprechenden Systems wurde bereits begonnen. Wir be- zeichnen dieses System als „freundliches“ File-Sharing System [8]. Es versteht sich nicht als Ersatz für andere Systeme wie Gnutella (File-Sharing) oder IPMP (zentra- ler Vertrieb). Es setzt vielmehr auf solche Systeme als eine mögliche Peer-to-Peer-Distributionsvariante auf. Das vorgeschlagene System zerfällt der- zeit in drei Software-Komponenten. Eine erste Komponente mit der Bezeichnung „Creator“ läuft auf dem Rechner des Produzenten. Creator hat die Aufgabe, das Content-File (z. B. MP3) in ein Archiv einzubetten. Diese Archiv ist in seiner Struktur an das Java-Archiv (JAR) anlehnt. Es enthält neben dem Content die Signatur des Autors und eine XML- Beschreibungsdatei. Wir bezeichnen diese Archive als „freundliches Archiv“ (FAR). Die zweite Aufgabe des Creators ist es, dieses Archiv bei einem Accounting-Server anzumelden. Der Accounting-Server (AS), als zweite Komponente im System, führt sowohl für Produzenten als auch für Konsumenten ein Verrechnungskonto. Beim Produ- zenten werden für die angemeldeten Archive die Einnahmen verbucht. Bei den Konsumenten werden die Bezahlungen gegen die Provisionen verrechnet. Der Accounting-Server kann von Produzenten betrieben werden oder – alternativ – als eigenständige Dienstleistung für Produzenten und Konsumenten von Multi- media Content realisiert werden. Die dritte Komponente besteht aus

zwei Teilen, dem Opener und dem Redister. Diese werden bei den

Konsumenten installiert. Der Opener öffnet FAR- Archive. Der

Redister ermöglicht dem Konsumenten die Kommunikation mit dem

AS. Während dieser Kommunikation erfolgen die Bezahlung, der

Download einer vom AS signierten Quittung und die Integration

dieser Quittung (XML) in ein neues FAR, welches vom Konsumenten

weiterverteilt werden kann. Wir haben die besondere Eigenschaft virtueller Waren herausgestellt, dass sie von ihrem ursprünglichen physikalischen Medium unabhängig existieren können und beim Konsumenten als Abbild ihres Originals akzeptiert werden. Digitalisierbare virtuelle Waren, insbesondere Produkte mit künstle- rischem Inhalt wie Musik, Texte und Bilder, sind fast ohne Kosten reproduzier- und vertreibbar, und das sogar durch die Konsumenten selbst. Das führte bisher zu einem Interessenkonflikt mit den Content Providern, die nach den herkömmlichen Rechtemodellen ihre Kunden daran hindern wollen, virtuelle Ware weiter im Netz zu verteilen. Wir schlagen im Gegensatz dazu ein „freundliches File-Sharing System“ [8] vor, das den Nutzern erlaubt, Ware weiter zu verteilen und dabei sogar Provision zu kassieren, wenn sie die Ware vorher bezahlt haben. Dieses System könnte eine alternative „bottom-up“-Vertriebsstruktur erzeugen. Geeignete Abrechnungssysteme könnten Nutzern helfen, eigenen Content einfach und – unter verschiedenen Provisionsmodellen – kommerziell gewinnbringend im Netz zu verteilen. Dazu sind noch viele Aufgaben zu

lösen, insbesondere die Etablierung von Abrechnungsdiensten mit elektronischen Zahlungsmöglichkeiten und Originalitätsschutz für Multimedia

Content. Wir haben begonnen, verschiedene Ausprägungen dieses

Modells mit Hilfe eines offenen Ansatzes unter 4FriendsOnly.org

bekannt zu machen. Es ist beabsichtigt neben der Technischen

Universität Ilmenau auch die Fraunhofer Gesellschaft

einzubinden.

|

|

|

|

|