|

Entfremdung und Ausbeutung im

Trierer Karl-Marx-Haus von Klaus Köster |

02/12 |

|

|

Nach vielen Jahren wieder in Trier – für mich eine gute Gelegenheit, auch das Karl-Marx-Haus in der Brückenstraße 10 erneut zu besuchen. Denn ich hatte von der Wiedereröffnung nach der Neugestaltung des Hauses im Jahre 2005 gehört, und der Pressetext des Museums über das vom „Architektenteam Hühnlein & Hühnlein entworfene großflächige und deshalb für den Besucher lesefreundliche Ausstellungssystem“ hatte mich neugierig gemacht, ob und wie es den Ausstellungsmachern gelingt, dem Anspruch des Karl-Marx-Hauses entsprechend „vor allem politische und historisch interessierte Menschen an(zu)sprechen und Interesse auch bei denen (zu) wecken, die nichts oder nichts mehr von Karl Marx wissen“. „Sie haben Glück, heut’ sind nicht so viele Chinesen da“, sagt die freundliche Dame an der Kasse, als sie mir den in deutscher, englischer, französischer, spanischer, niederländischer und chinesischer (!) Sprache kostenfrei erhältlichen Akustik-Guide aushändigt. In der Tat, in diesem Haus, das jährlich rund 32.000 Besucher (Stand Juni 2005) - davon rund ein Drittel aus der VR China - zählt, bin ich gegenwärtig der einzige Gast. Die Orientierung in dem sorgfältig instandgesetzten barocken Wohnhaus der Familie Marx fällt leicht. Das „lesefreundliche Ausstellungssystem“ nimmt mich mit seinen sparsam eingesetzte Farben an die Hand: „Bordeaux-Rot kennzeichnet Marx’ Leben und Wirken, Bronze-Gelb wird Marx ‚privat’ zugeordnet. In blauen ‚Fenstern’ wird der sozialgeschichtliche Hintergrund angedeutet. Eine Zeitleiste dient der Einordnung in die politische Geschichte des 19. Jahrhunderts. Die in vielen Fällen dominierenden Beige-Brauntöne versinnbildlichen eine Form von Historisierung, die Informationen liefert und den Betrachter gleichzeitig befähigen soll, sich eine eigene Meinung zu bilden. PC-Vertiefungsstationen bieten zusätzliche Informationen.“ (Pressetext) Ich steige hinauf zu dem kleinen Alkoven, in dem Karl Marx am 5. Mai 1818 (angeblich) geboren wurde: ein schlichter Raum mit einer Büste von Marx an der Wand und einem Ausblick auf die in hell erleuchteten Schautafeln präsentierten vor ihm liegenden Jahre. Auch hier der „graue Kubus“, der einem schon beim Betreten des Hauses aufgefallen sein sollte, eine „um 10 Grad gedrehte quadratische Grundfläche, die quasi als ‚Raum im Raum’ das Haus durchdringt“. Nach dem Willen der Architekten schafft dieser „eisengraue Kubus … Kontraste und Distanz, zugleich aber auch Orientierung und Ordnung, indem er Karl Marx zugeordnet ist. Die Kontrastierung des Ausstellungssystems mit zahlreichen Informationen und Bildern und der eisengrauen Fläche mit wenigen Zitaten soll immer wieder zu der Frage führen, welche Bedeutung Karl Marx hatte (wohlgemerkt: nicht „hat“!, KK)“. (Homepage des Museums). Aber mein Interesse gilt nicht in erster Linie den Marketing-Bemühungen der Träger des Karl-Marx-Hauses, die eher an den Bewerbungstext eines Architektenbüros denken lassen, sondern dem, weshalb es dieses Haus überhaupt gibt. Ich bin gespannt auf die Präsentation der Marxschen Theorie. Und da ich, wie gesagt, alleine bin, habe ich Zeit und Muße, mich länger in die Betrachtung der Schaukästen zu vertiefen, als dies normalerweise mit Rücksicht auf nachdrängende Mit-Besucher möglich ist. Die an der Marxschen Biografie und deren Zeitumstände orientierten Präsentationen bieten – von den ganz frühen Trierer Bezügen abgesehen – Altbekanntes in ansprechend dargestellter Form. Dann aber führt mich der Weg zu einem Kasten, der der Kategorie „Entfremdung“ gewidmet ist. Die Erklärung, die mir dort geboten wird, lässt mich zum ersten Mal stocken. Um ganz sicher zu sein, trotz der Zeit, die ich mir für die genaue Betrachtung nehme, nichts zu übersehen, fotografiere ich den Schaukasten.

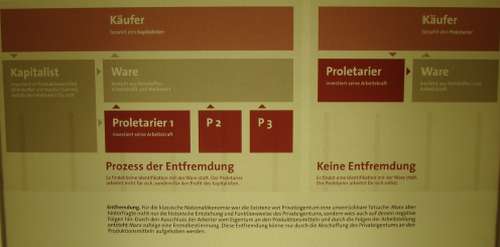

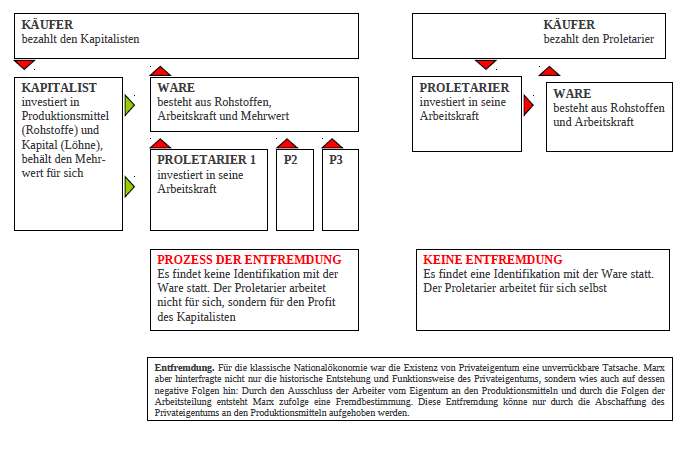

Zur besseren Lesbarkeit gebe ich ihn hier in einer selbstgefertigten Nachzeichnung wieder:

Der Schaukasten aber suggeriert, die Entfremdung sei aufgehoben, es gebe „keine Entfremdung“ mehr, wenn nur der Proletarier, der wie ein Kapitalist in „seine Arbeitskraft investiert“, jetzt „für sich selbst“ arbeitet. Jetzt „findet eine Identifikation mit der Ware statt“. Das heißt nichts anderes als: Der Proletarier, der ehemalige „Lohnabhängige“, ist zum einfachen Warenproduzenten mutiert, findet sich also just in jenen gesellschaftlichen Verhältnissen wieder, die vom Phänomen der Entfremdung nicht zu trennen sind. Man muss dem zum Kleinbürger entpuppten Ex-Proletarier dringend raten, sich mit seiner Ware nicht allzu sehr zu identifizieren, dann sonst ver- bzw. gebraucht er sie am Ende gar selbst und hat gar keine Ware produziert, mit der er sich identifizieren könnte, sondern ein bloßes Produkt, Gut oder Gebrauchswert, wie immer man will. Aber er hat keinen „Gebrauchswert für andere“ (die durch Austausch übertragen wird) , also Ware produziert. Diese Ware soll nach dem Schaubild aus „Rohstoffen und Arbeitskraft“ bestehen. Wie das? Ist der Gebrauchswert der Ware gemeint, dann besteht er aus durch produktive (konkretnützliche) Arbeit formverändertem Rohstoff; ist aber der Wert der Ware gemeint, dann besteht er nicht nur aus dem übertragenen Wert der Arbeitsgegenstände (Rohstoff), sondern auch aus dem übertragenen Wert der Arbeitsmittel. Hinzu kommt aber der durch den Gebrauch der Arbeitskraft, also durch „warenproduzierende Arbeit“, geschaffene Neuwert. Ist dieser Neuwert größer als der Wert der Arbeitskraft, dann ist Mehrwert entstanden. Und der Neuwert teilt sich dann auf – je nachdem wie sich der proletarische einfache Warenproduzent für die individuelle oder für die produktive Konsumtion entscheidet - in den reproduzierten Wert der Arbeitskraft (v) und den Mehrwert (m). Schließlich muss auch dieser Warenproduzent für die Reproduktion der verbrauchten Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstände sowie für die Reproduktion seiner Arbeitskraft sorgen. Und wenn es ihm, seiner Familie und vielleicht auch der Gesellschaft besser gehen soll, ist auch die Produktion eines Mehrprodukts notwendig (das wir nur zur Parallele zur kapitalistischen Warenproduktion hier mit „Mehrwert“ bezeichnen). Dann heißt das: Der Wert der neuen Ware W besteht aus c+v+m. Der Satz „Ware besteht aus Rohstoffen und Arbeitskraft“ ist barer Unsinn.Werfen wir noch einen Blick auf die erste Hälfte des Schaubildes: Dort „investiert“ der Kapitalist in Produktionsmittel (zu denen aus unerfindlichen Gründen nur die „Rohstoffe“ zählen; da in der kapitalistischen Warenproduktion reine Handarbeit, die sich nicht einmal eines einfachen Werkzeugs bedient, eher untypisch ist, sollte er auf jeden Fall auch in Arbeitsmittel, d.h. Maschinen, Werkzeuge, Gebäude etc. investieren). Und dann investiert der Kapitalist auch noch in „Kapital“. Damit auch alle begreifen, was Kapital eigentlich ist, wird erläuternd hinzugefügt „(Löhne)“. Das allerdings schlägt nun dem Fass den Boden aus. Also entweder: Wir fragen nach den sachlichen und personellen Elementen des Arbeitsprozesses, dann kauft der Kapitalist Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstände sowie Arbeitskräfte, um diese für eine vereinbarte Dauer zu gebrauchen. Oder wir fragen nach den Wertbestandteilen dieser „Investition“, dann handelt es sich um die Verwandlung von Geldkapital (also Geld, das in der Absicht vorgeschossen wird, sich zu verwerten, mehr Geld zu werden) in den Wert der Arbeitsmittel, den Wert der Arbeitsgegenstände und den Wert der Arbeitskraft. Alles zusammen bildet jetzt das „Produktive Kapital“, das im Arbeits- und Verwertungsprozess neue Ware hervorbringt, die (i.d.R.) mehr Wert ist als die Wertsumme der in den Wertbildungsprozess eingegangenen Elemente. Diese neue Ware gehört dem Kapitalisten. Gelingt ihm die Realisierung, dann behält er nicht nur – wie das Schaubild suggeriert – den „Mehrwert für sich“, sondern zunächst den gesamten Warenwert. Damit bestimmt er zugleich die Bedingungen für die Fortsetzung des (Reproduktions-) Prozesses. Der mit „Proletarier 1“ bezeichnete Kasten klärt uns darüber auf, dass die Löhne, von denen wir jetzt wissen, dass sie das eigentliche Kapital sind, vom Proletarier „in seine Arbeitskraft“ investiert werden. Es ist zwar üblich geworden, jede Geldausgabe als eine Art „Investition“ zu bezeichnen. Aber eine Investition ist immer mit einer Verwertungsabsicht oder zumindest Verwertungserwartung verbunden. Der Proletarier kann mit der Verwandlung seines Lohnes in die Reproduktionsmittel seiner Arbeitskraft (Lebensmittel i.w.S.) allenfalls die Hoffnung verbinden, diese seine einzige Ware am Arbeitsmarkt zu verkaufen und dafür den Wert dieser Reproduktionsmittel zu erhalten. Er kann nicht erwarten, dass sich seine Arbeitskraft für ihn verwertet. Die Verwertung findet statt in einem Prozess, in dem seine Arbeitskraft Eigentum des Käufers ist, dem auch die übrigen Elemente des Arbeits- und Produktionsprozesses gehören, er zudem die Art und Weise bestimmt, in der die Arbeitskraft verausgabt werden soll und dem schließlich das Resultat des Prozesses gehört. Der Proletarier arbeitet also mit fremden Produktionsmitteln, auf fremden Befehl an der Herstellung eines fremden Produkts. Und er darf bzw. kann dies nur, wenn er seine Ware veräußert, die Selbstbestimmung über die Verausgabung seines Arbeitsvermögens aufgibt zugunsten der Fremdbestimmung durch den Kapitalisten. Dabei unterliegt der Proletarier zudem noch der Illusion, er werde für seine Arbeit bezahlt. Würde er das, behielte er also den „vollen Arbeitsertrag“ für sich, dann gäbe es keinen Mehrwert. Es gäbe dann aber auch keinen Kapitalisten und – keinen Proletarier. Noch einmal zurück zur zweiten Hälfte des Schaubildes, wo wir sehen, dass die Ware, mit der der Proletarier sich identifiziert und bei deren Herstellung er „für sich selbst arbeitet“ nur noch aus „Rohstoffen und Arbeitskraft“ bestehen soll. Vergleicht man diesen Kasten mit dem entsprechenden auf der „Entfremdungs“seite, dann fällt auf, dass kein Mehrwert in dieser Ware enthalten ist. Beim einfachen Warenproduzenten, zu dem der Proletarier jetzt nach Abstreifen der Entfremdung geworden ist, tritt der Mehrwert natürlich nicht in der gleichen Weise in Erscheinung, wie dies beim Lohnarbeits-Kapital-Verhältnis der Fall ist. Dem einfachen Warenproduzenten, der mit eigenen Produktionsmitteln und eigener Arbeit Waren produziert, gehört natürlich der übertragene Wert und der Neuwert. Wie sich der Neuwert aufteilt, unterliegt allein der Entscheidung des Produzenten selbst, etwa durch die Höhe der sog. Privatentnahme. Würde die Gesamtheit der einfachen Warenproduzenten keinen „Mehrwert“ hervorbringen, dann gäbe es natürlich auch kein Mehrprodukt, seine stoffliche Entsprechung. Gleiches gilt auch für den Fall, dass die Aufhebung der Entfremdung einhergehe mit der „Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln“, wie die Erläuterung im Text zum Stichwort „Entfremdung“ andeutet. Auch wenn die Produktionsmittel vergesellschaftet sind, muss der „Proletarier“ durch seine Arbeit Rohstoffe mit Hilfe von Maschinen und Werkzeugen in eine seinen bzw. den gesellschaftlichen Bedürfnissen entsprechende Form verwandeln. Auch hier kann er das Ergebnis seiner Arbeit nicht ausschließlich für sich behalten, denn es müssen von seinem Produkt auch Menschen leben, die noch nicht, nicht mehr oder nur zeitweise nicht am Arbeitsprozess teilnehmen. Das von der Gesamtheit der „Proletarier“ geschaffene Produkt muss also immer auch ein Mehrprodukt enthalten, welches für derartige gesellschaftliche Zwecke der individuellen Aneignung der Produzenten entzogen bleibt. Marx hat auf diesen Sachverhalt mit aller Deutlichkeit in seiner „Kritik des Gothaer Programms“ hingewiesen. Nehmen wir für einen Augenblick an, die Designer der Ausstellung hätten eine Gesellschaft im Sinn gehabt, in der die von Hegel und Marx apostrophierte Entfremdung aufgehoben ist. Wir sprechen also nicht mehr von (einfacher) „Warenproduktion“, das heißt von einer ganz bestimmten, auf das Privateigentum an den Produktionsmitteln bei fortgeschrittener gesellschaftlicher Arbeitsteilung gegründeten Form der gesellschaftlichen Produktion, in der sowohl individueller Produzent als auch sein individuelles Produkt über den Austausch seines individuellen Produkts vergesellschaftet werden – und dadurch gesellschaftliche Verhältnisse verkleidet als Verhältnis von Sachen erscheinen. Warum produziert dann der Proletarier nach Aufhebung der Entfremdung ausschließlich mit seiner „Arbeitskraft“ und mit Rohstoffen, die offensichtlich von irgendwo her (von der Gesellschaft?) kommen – ohne die immer noch fehlenden Arbeitsmittel (!) – trotzdem Ware und nicht einfach Produkte, Güter oder Gebrauchswerte? Zur Ware wird ein Produkt bekanntlich nur unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen es nicht nur für Andere hergestellt wird, sondern diesen auch durch den Austausch (Alienation, Entfremdung) übertragen wird. Verbirgt sich hinter diesem offensichtlichen Widerspruch gar eine listige Aufforderung zur Diskussion? Wie eine demokratisch verfasste Gesellschaft (mit oder ohne Vergesellschaftung der Produktionsmittel) die Kontrolle über die Verwendung des Mehrprodukts und damit über ihre zukünftige Entwicklung ausüben kann, ohne ihre Lebens- und Produktionsmittel in der gesellschaftlichen Form der Ware zu produzieren, d.h. ohne sich der Koordinierungsfunktion des Marktes als eines Mittels zu bedienen, ist eine offene und höchst aktuelle Frage. Sie auch nur annähernd auf dem von der Marxschen Theorie bereits erreichten Niveau zu stellen und zu diskutieren erfordert aber Klarheit und Präzision der verwendeten Begriffe, die dieser Schaukasten schmerzlich vermissen lässt. In seiner beständigen Verwechslung von Gebrauchswert und Wert, von den Resultaten der konkret-nützlichen und denen der abstrakt-gesellschaftlichen Arbeit, liefert er vielmehr ein niederschmetterndes Zeugnis für die Auswirkungen der Entfremdung, bzw. des Warenfetischismus, für die Wirkungen des gesellschaftlichen Seins auf das Bewusstsein. Besseres lässt sich leider auch nicht von dem Schaubild vermelden, welches nun dem Kern der Marxschen Kritik der Politischen Ökonomie gewidmet ist. In dem Ausstellungsraum, der ausschließlich dem „Kapital“ vorbehalten ist, wird der Versuch unternommen, die Mehrwerttheorie übersichtlich und verständlich darzustellen. Nun wird man fairerweise zugestehen müssen, dass diese Theorie (und das gilt rückschauend natürlich auch für die Entfremdungstheorie) nicht leicht zu verstehen ist, da sie zumindest das Verständnis der ebenfalls schwierigen – dank des Warenfetischismus so quer zu unseren gewohnten Anschauungs- und Denkweisen liegenden - Werttheorie voraussetzt. Und jeder, der sich einmal der Mühe - und dem Vergnügen - einer gründlichen „Kapital“-Lektüre unterzogen hat, weiß, wie leicht man sich im scheinbaren Gestrüpp der Marxschen Kategorien verheddern kann. Aber in diesem Zustand der stolpernden Aneignung kommt man auch nicht auf die Idee, einen Schaukasten im Marx-Haus in der Brückenstraße zu Trier einzurichten… Unter der Überschrift „Proletarier schafft Mehrwert“ (warum eigentlich nur den Mehrwert, nicht den gesamten Neuwert?) werden vier Kästen präsentiert, die in einer Art Kreislaufbeziehung zueinander stehen.

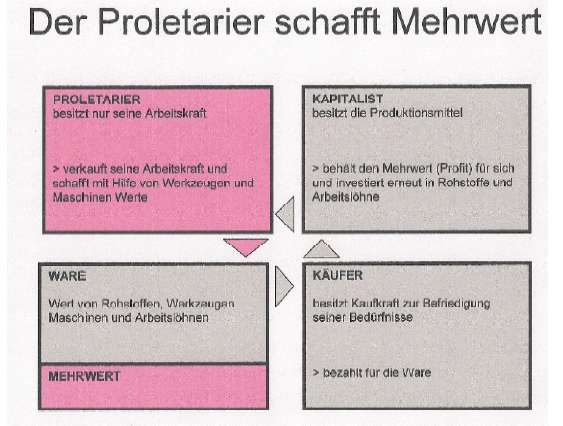

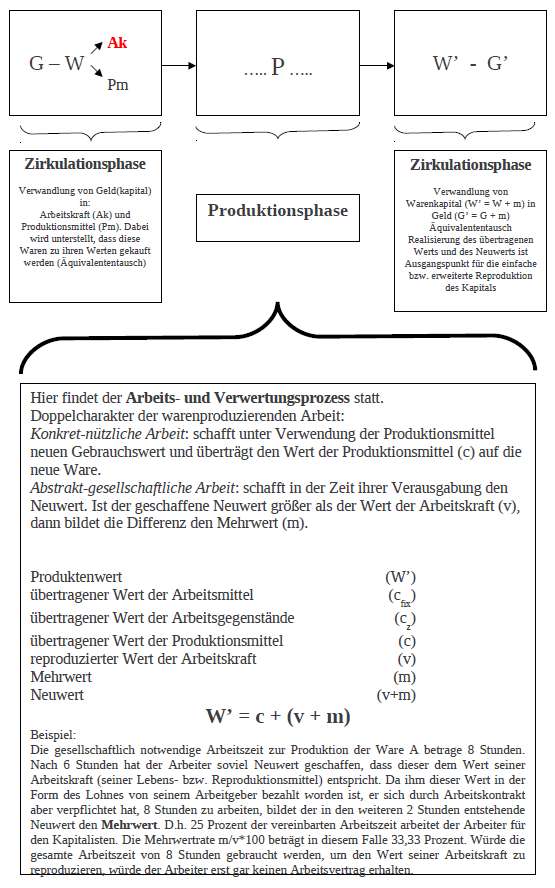

Kasten 1: „PROLETARIER besitzt nur seine Arbeitskraft“ und weiter unten aber im selben Kasten: „>verkauft seine Arbeitskraft und schafft mit Hilfe von Werkzeugen und Maschinen Werte.“ Der erste Satz ist nicht zu bestreiten und der zweite Halbsatz ebenso wenig, denn wenn er sonst nichts hat, dann muss der Proletarier, um arbeiten und leben zu können, wohl seine Arbeitskraft verkaufen. In dieser Eigenschaft also ist er Warenbesitzer und Warenverkäufer, sagen wir auf dem Arbeits(kraft)markt. Das schlichte Wörtchen „und“, führt uns hinüber in den Arbeits- und Verwertungsprozess des Kapitals und zugleich an die tiefsten Abgründe des Marx-Verständnisses der von der Friedrich-Ebert-Stiftung autorisierten Ausstellungsmacher – wie wir gleich sehen werden. Der Arbeits- und Verwertungsprozess hat mit dem ersten Verkaufsakt unmittelbar nichts zu tun, denn der Arbeitskraftbesitzer hat im Verkauf den Wert seiner Ware realisiert und der Käufer, der hier ungenannt bleibt, darf nun den Gebrauchswert der erstandenen Ware realisieren. Dieser Gebrauchswert gehört also nicht mehr dem Proletarier, dem Arbeitskraftverkäufer. Seine Arbeitskraft ist nun Bestandteil des Kapitals, wie die bereits jetzt vom Kapitalisten vorzuhaltenden Produktionsmittel (Werkzeug, Maschinen etc.) auch. Wir sind also aus der Zirkulation (Geld gegen Arbeitskraft, Geld gegen Produktionsmittel) heraus und eingetreten in die Sphäre der Produktion, wo, wie Marx schreibt, „sich das Geheimnis der Plusmacherei endlich enthüllen muss“. Denn wenn die Waren sich zu ihren Werten tauschen, also auch die Arbeitskraft zu ihrem Wert ge- bzw. verkauft wurde, dann kann aus dem bloßen Austausch Ware gegen Ware oder Ware – Geld – Ware kein Mehrwert entstehen. Es beginnt jetzt etwas völlig Neues, und gehörte deshalb auch in einen eigenen Kasten – wenn man denn überhaupt diese Darstellungsweise für geeignet hält. Es beginnt der Arbeits- und Verwertungsprozess, der Herstellungsprozess einer neuen Ware. „Der Gebrauch der Arbeitskraft ist die Arbeit selbst“, schreibt Marx, genauer: die warenproduzierende Arbeit. Wie die Ware Einheit von Gebrauchswert und Wert, so besitzt auch die warenproduzierende Arbeit Doppelcharakter. Dieser Doppelcharakter der warenproduzierenden Arbeit ist – so Marx – der Springpunkt der politischen Ökonomie, „um den sich alles dreht“. Man tut also gut daran, diesen Hinweis ernst zu nehmen, wenn man die Marxsche Theorie referieren will. Also: Die warenproduzierende Arbeit ist einerseits als konkret-nützliche Arbeit gebrauchswertbildende Arbeit, d.h. sie erzeugt in dieser Eigenschaft vermittels der Arbeitsmittel (Werkzeuge, Maschinen) aus den Arbeitsgegenständen (Rohstoffe) neue Gebrauchswerte (Arbeitprozess). Andererseits ist sie als abstrakt-gesellschaftliche Arbeit wertbildende Arbeit. In dieser Eigenschaft erzeugt sie Wert (Wertbildungs- bzw. Verwertungsprozess).(1)Die konkret-nützliche Arbeit also erzeugt durch Formverwandlung des Naturstoffs neuen Gebrauchswert. Da in diesem neuen Warenkörper auch Bestandteile der verarbeiteten Rohstoffe wieder erscheinen und dabei auch die Arbeitsmittel verschlissen werden, erscheint deren Wert zur Gänze oder teilweise als übertragener Wert im Körper der neuen Ware. Auch dieser Wertübertragungsprozess ist der konkret-nützlichen Arbeit geschuldet. Die abstrakt-nützliche Arbeit allein schafft Wert, neuen Wert. Die Einheit von neuem Gebrauchswert und neuem Wert ist die neue Ware. Und der Mehrwert? Der ist immer dann entstanden, wenn durch den Gebrauch der Arbeitskraft im Zuge ihrer Verausgabung als abstrakt-gesellschaftliche Arbeit mehr Wert geschaffen wurde, als sie selbst gekostet hat. Man könnte auch sagen. Der Mehrwert entspringt aus dem Unterschied zwischen dem Wert und dem Gebrauchswert der Ware Arbeitskraft. Die neue Ware gehört selbstverständlich dem Kapitalisten. Damit gehören ihm der Wert und i.d.R. darin eingeschlossen der Mehrwert. Nach seiner Existenzform als Produktives Kapital (P) liegt das Kapital jetzt in der Form des Warenkapitals (W’) auf dem Lager und harrt seiner schlussendlichen Verwandlung in Geld (G’). Danach kann es den Kreislauf als Geldkapital neu beginnen oder als Revenue des Kapitalisten dem individuellen Konsum anheimfallen und aus dem Kapitalkreislauf ausscheiden. Soweit Karl Marx. Und jetzt das Karl-Marx-Haus: „und schafft mit Hilfe von Werkzeugen und Maschinen Werte“ heißt es in Kasten 1. An diesem Satz ist so gut wie alles falsch. Denn erstens hat die Arbeitskraft zwar Wert, sie schafft aber keinen Wert. Wert kann, wie wir gesehen haben, allein die Arbeit selbst, die warenproduzierende Arbeit als abstrakt-gesellschaftliche Arbeit, schaffen. Aber lassen wir die zweite Interpretationsmöglichkeit zu: „Proletarier …. schafft mit Hilfe von Werkzeugen und Maschinen Wert“. Welche Art „Wert“ ist gemeint? Der neue Gebrauchs-Wert? Dann fehlen hier die Arbeitsgegenstände, die „Rohstoffe“, und dann ist es die konkret-nützliche Arbeit, die mit den übrigen Elementen des Arbeitsprozesses den neuen Gebrauchswert hervorbringt. Ist es der Wert, also der Neuwert einschließlich des Mehrwerts? Dann haben hier die stofflichen Elemente (Werkzeuge, Maschinen) nichts zu suchen. Denn mit deren Hilfe wird kein Wert geschaffen. Es wird deren „alter“, im Kauf bereits realisierter Wert lediglich auf die neue Ware übertragen. Wenn wir also den Satz so lesen: „Der Proletarier … schafft mit Hilfe von Werkzeugen und Maschinen (und Rohstoffen) Werte“, dann entspringt nach dieser Lesart der Wert aus der Kombination von drei Produktionsfaktoren. Dann könnte man auch gleich schreiben: Der Wert resultiert aus dem Zusammenwirken von Arbeit, Boden (Rohstoffe) und Kapital (Maschinen, Werkzeuge). Dies aber ist nichts anderes als die noch immer die Köpfe der bürgerlichen Ökonomen vernebelnde Produktionsfaktorentheorie von Jean Baptiste Say selig, der aus dem angeblichen Wertschöpfungsbeitrag der Produktionsfaktoren den Anspruch ihrer Eigentümer auf die entsprechenden Anteile am Gesamtwert ableitete. Marx hat sich mit dieser „Theorie“, die für ihn den Anfang der „Vulgärökonomie“ markiert, im Dritten Band des „Kapital“ unter der Überschrift „Die Trinitarische Formel“ auseinandergesetzt und die Qualität dieses Grundpfeilers der gegenwärtigen Ökonomie treffend so bezeichnet. „Arbeit, Boden, Kapital verhalten sich logisch zueinander wie Notariatsgebühren, Rote Rüben und Musik.“ Dass nun ausgerechnet im Karl-Marx-Haus dieser Unsinn als die Marxsche Theorie dargestellt wird, ist ein starkes Stück und hoffentlich nur der Ahnungslosigkeit der Ausstellungsmacher bzw. der schlampigen wissenschaftlichen Begleitung durch die Friedrich-Ebert-Stiftung zuzuschreiben. Im Kasten 2 ist jetzt die Ware aufgeführt, deren Wert sich nun wundersamer Weise auch aus dem (übertragenen) Wert der verbrauchten Rohstoffe, die im Kasten 1 keine Rolle spielten, und dem übertragenen Wert der Maschinen und Werkzeuge zusammensetzt. Im gleichen Atemzug die Arbeitslöhne zu nennen ist falsch, denn der Wert der Arbeitskraft wird nicht übertragen, sondern es wird durch die Arbeit neuer Wert geschaffen, gehört also nicht in den Wertübertragungsprozess, sondern in den Wertbildungs- bzw. Verwertungsprozess, zu dem auch - wie oben dargestellt – der Mehrwert gehört. Übertragener Wert und Neuwert bilden also jetzt den Produktenwert, den Wert der neu produzierten Ware. Für die notwendige Realisierung des Warenwerts, also für den Verkauf der Ware bedarf es jetzt nur noch eines Käufers, dessen ganze Banalität im Kasten 3 Platz findet: „Käufer besitzt Kaufkraft zur Befriedigung seiner Bedürfnisse“ und - man höre – „bezahlt für die Ware“. Nachdem die Ware so den Fährnissen des Warenmarktes entronnen Kasten 4 den Mehrwert (der umstandslos mit „Profit“ gleichgesetzt wird, obwohl doch auch Zinsen, Renten, Steuern, Handelsprofit u.a. Bestandteile des Mehrwerts sind!) „für sich“ behalten „und investiert erneut in Rohstoffe und Arbeitslöhne“. Was mit „für sich behalten“ gemeint ist, bleibt unklar: Dient der Mehrwert dem privaten Konsum des Kapitalisten, wird er also als Revenue verzehrt, oder dient er der erweiterten Reproduktion seines Kapitals? Da die Entwickler dieses Kastens 4 nicht vom erlösten Warenwert, sondern allein vom Mehrwert sprechen, liegt der Verdacht nahe, sie sind der Meinung, der Mehrwert diene dem Ersatz (der Erneuerung) der verbrauchten Rohstoffe und „Arbeitslöhne“ Dies ist aber keineswegs der Fall: Die Quelle für den Ersatz der verbrauchten Produktionsmittel ist der nach dem Verkauf der Ware in Geldform vorliegende übertragene Wert der Produktionsmittel. Selbst dann, wenn der Proletarier keinen Mehrwert schafft, sorgt er für die einfache Reproduktion und damit für die Erhaltung des Kapitals. „Der Kapitalist ... behält den Mehrwert (Profit) für sich und investiert erneut in Rohstoffe und Arbeitslöhne.“ Was sich hier wiederholt ist 1. der schon mehrfach monierte Fehler, die Arbeitsmittel zu „vergessen“, 2. die irrige Vorstellung, der Kapitalist investiere in Arbeitslöhne. Warum investiert er denn nicht in den Wert der Rohstoffe?). Nein, der Kapitalist kauft mit Teilen des angeeigneten Mehrwerts bzw. des übriggebliebenen Profits zusätzliche Arbeitskraft. Und er verwendet den Profit, wenn die „Veranlassung zur Investition“ (Keynes) groß genug ist, zur Erweiterung seines Bestandes an Arbeitsmitteln und Arbeitsgegenständen. Schließlich ist die Darstellung in der Form von vier Kästen, die durch Pfeile gekennzeichnet in einer bestimmten Reihenfolge gelesen werden sollen, höchst irreführend. Es entsteht der Eindruck, dass am Anfang des Prozesses der Proletarier stehe, der „nur seine Arbeitskraft“ besitzt, und das Endresultat der Kapitalist sei, der jetzt die Produktionsmittel besitzt. Natürlich ist der Proletarier nur deshalb bloßer Arbeitskraftbesitzer, weil der Kapitalist ihm von Anfang an als „nur Produktionsmittelbesitzer“ gegenübertritt. Es ist eben dieses grundlegende Eigentumsverhältnis, dem sich die gesellschaftliche Form des gesamten Arbeits- und Verwertungsprozesses verdankt und das wie die Arbeitskraft und die Produktionsmittel im Zuge des Produktions- und Reproduktionsprozesses des Kapitals ebenfalls reproduziert wird. Die Verfügung über die Produktionsmittel ist die Voraussetzung für die Verfügung über die Arbeitskraft der Proletarier. Und die entscheidende Rolle spielt dabei die Verfügung über die Arbeitsmittel. Man kommt schon ins Grübeln, warum die Bedeutung der Eigentumsverhältnisse und die Rolle der Arbeitsmittel im kapitalistischen Reproduktionssprozess von den Ausstellungsmachern immer wieder vernachlässigt bzw. falsch dargestellt wird. Man könnte verzweifeln angesichts einer derartigen Anhäufung von Ungenauigkeiten, Ungereimtheiten und Unsinn.Hätten die Ausstellungsmacher und erst recht die Auftraggeber nur einmal einen Blick ins „Kapital“ Band II geworfen, wo Marx den Zirkulationsprozess des Kapitals analysiert. Sie hätten dort formelhaft dargestellt den wirklichen Prozess der Mehrwerterzeugung und – realisierung vorgefunden. Deshalb hier ein Vorschlag:

Es würde kein gutes Licht auf die Friedrich-Ebert-Stiftung werfen, stellte sie sich als Trägerin des Karl-Marx-Hauses in die unselige Tradition einer Marx-Kritik, die auf einen selbstgebastelten Popanz einschlägt, anstatt sich einer wirklich kritischen, d.h. weiterführenden Auseinandersetzung mit Marx zu widmen. Voraussetzung dafür ist allerdings die korrekte Wiedergabe der Marxschen Gedanken – zumindest der theoretischen Gedankengänge, wie sie in der von ihm selbst noch redigierten Endfassung des 1. Bandes des Kapitals niedergeschrieben worden sind. Die Friedrich-Ebert-Stiftung sollte schnellstens dafür sorgen, dass die genannten Schaukästen entfernt und durch Darstellungsformen ersetzt werden, die bei aller notwendigen Beschränkung das Wesentliche der marxschen Theorie unverfälscht referieren. Sonst könnte sich der Eindruck verfestigen, hier werde von einer der Marxschen Theorie völlig entfremdeten Institution dessen Name nur noch zu Prestigezwecken ausgebeutet. Anmerkungen 1) Zur Erläuterung: Jede Arbeit ist immer zugleich individuelle und gesellschaftliche Arbeit, auch wenn dies dem individuellen Arbeiter nicht unter allen Umständen bewusst ist. Denn indem ich eigene Arbeitszeit verausgabe, verausgabe ich zugleich immer auch einen Teil der gesellschaftlichen Arbeitszeit. In einer bäuerlichen Großfamilie, die ausschließlich für den eigenen Bedarf arbeitet, ist dies jedem der Beteiligten unmittelbar einsichtig. In der Warenproduktion, wo der einzelne für sich nur arbeiten kann, wenn er Gebrauchswerte für andere schafft und sich im Austausch die zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse notwendigen Gebrauchswerte beschafft, erscheint dieser gesellschaftliche Charakter der Arbeit im Wert der Ware, d.h. als Eigenschaft einer Sache (vgl. Entfremdung, Fetischismus). Deshalb ist die wertbildende, gesellschaftliche Arbeit nicht unmittelbar erfahrbar wie in der bäuerlichen Großfamilie, sondern bleibt für die Akteure abstrakt. Deshalb nennt Marx dieses Moment der warenproduzierenden Arbeit abstrakt-gesellschaftliche Arbeit. Für die Dauer ihrer Verausgabung verzehrt die abstrakt gesellschaftliche Arbeit einen Teil des gesellschaftlich verfügbaren Arbeitszeitkontingents. Der Markt bzw. der Preisbildungsprozess sorgt dafür, dass die gesellschaftlich verfügbare Arbeitszeit auf die gesellschaftlichen Bedürfnismassen verteilt wird, dass also über die bekannten Anpassungsmechanismen der Preisbildung nur die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zur Produktion der nachgefragten Menge der jeweiligen Ware akzeptiert wird – bis neue Entwicklungen der Arbeitsproduktivität und der Bedürfnislage eine Neujustierung - nicht des Werts, sondern der Wertgröße (!) - notwendig machen.

|

||

|

|

||