Materialsammlung zu den Filmveranstaltungen im September 2009

Erinnerungen an die Basisgruppe Spandau

Auszüge aus "Ich habe mir eine Geschichte

geschrieben" (1983)

von Inga Buhmann

Es war kurz nach den turbulenten Ostertagen. Die durch die Ereignisse aufgerüttelten Emotionen sollten in langfristige politische Tätigkeiten münden. Es bot sich an, Stadtteilgruppen zu gründen. Schon im letzten Winter hatten sich im SDS Arbeiterprojektgruppen gebildet, die über das Anmieten von Läden diskutierten, um in den Arbeiterbezirken lokale Basen zu schaffen. Dieser Gedanke wurde jetzt aufgegriffen. Die verschiedenen Projektgruppen des SDS teilten unter sich die Bezirke der Stadt auf. Starke Gruppen gab es in Wedding, Moabit, Kreuzberg, auch in Wilmersdorf, Zehlendorf und später im Märkischen Viertel. Aus purem Trotz oder auch aus individueller Abenteuerlust entschied ich mich als einzige SDSlerin für Spandau, obwohl ich noch nicht einmal genau wußte, wo dieser Stadtteil in Berlin lag. So zufällig kam eine Entscheidung zustande, die für mein Leben äußerst folgenreich werden sollte. Gleichzeitig bot ich an, daß unsere Wohnung in der Dahlmannstraße für die erste Zeit die Funktion einer Koordinationszentrale für die verschiedenen Basisgruppen übernehmen sollte. Ich hatte schon lange auf die Möglichkeit gewartet, selbst mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten und nicht nur immer Flugblätter zu verteilen oder zu diskutieren. Jetzt bot sich mir die Gelegenheit, und ich ergriff sie begierig. Ich stand von Anfang an voll dahinter, offen für neue Erfahrungen und mit der Bereitschaft, mich selbst zu verändern...

Auf einem der folgenden Teach-ins gaben die

verschiedenen Basisgruppen ihre Adressen bekannt und sammelten

Interessierte. Wir saßen alle an einem Tisch in der Vorhalle. Ich hatte

vor mir ein Schild »Basisgruppe Spandau« hingestellt. Kurze Zeit später

kam ein junger Arbeiter, Enrico, zu mir und erzählte aufgeregt, daß es in

Spandau eine Gruppe von Arbeitern und Schülern gäbe, die schon seit

längerem bei Demonstrationen mitmachten und seit einem Monat einen

Arbeitskreis über Vietnam gebildet hatten. Ob ich nicht Lust hätte, dort

mal hinzukommen. Und ob ich Lust hatte!

So zog ich eines Abends los; über umständliche Busverbindungen gelangte

ich schließlich an den besagten Ort-Spandau liegt immerhin mehr als zehn

Kilometer von der Stadt, wie Berlin von den Spandauern genannt wird, die

sich noch immer als uneingegliedert empfinden, entfernt.

Die Gruppe tagte in der Wohnung von einem Schüler - es wohnten noch alle bei ihren Eltern. Ich wurde freundlich empfangen und erzählte, daß ich vom SDS käme. Der SDS war für sie wie für die meisten damals »anpolitisierten« Jugendlichen ein Mythos, und in dem Ausmaß, wie damals gegen die Studenten gehetzt wurde, hatten sie sich mit ihm identifiziert. Obwohl ich erzählte, daß ich eigentlich gekommen sei, um zu lernen, um neue Erfahrungen zu machen und um ihnen die wichtigsten Informationen vom SDS zu vermitteln, wann wo was stattfindet und wo man die Plakate und Flugblätter abholt, geriet ich schnell in die Rolle einer Autorität, was ich wohl auch genoß. Außer mir kam noch Homännchen aus der Stadt, ein älterer Trotzkist, der seit Jahren bei den Falken mit Jugendlichen gearbeitet hatte und ebenso unermüdlich wie zurückhaltend war. Erst nach einem Jahr wagte er es, offen für seine Organisationsvorstellungen zu werben; und als es ihm nicht gelang, die Basisgruppe dafür zu erwärmen, verließ er zusammen mit drei Arbeitern die Gruppe, um im »Spartacus«, einer neugegründeten trotzkistischen Organisation, tätig zu werden. Wir mochten ihn und fanden die Art, wie er bei jeder Sitzung genußvoll seine Butterbrote auspackte und langsam aufaß, sympathisch. Er hatte nichts von einem studentischen Agitator an sich, sondern ließ alles mit Geduld an sich herankommen und sah selbst unseren wildesten antiautoritären Ausbrüchen mit Gelassenheit zu.

Typisch für meine Unerfahrenheit im Umgang mit proletarischen Jugendlichen war es, daß ich mit meiner Arbeit über die »Frühschriften« von Marx anrückte, als die Gruppe den Wunsch äußerte, sich über Marx zu informieren. Nachdem ich zwei Seiten aus der Arbeit vorgelesen hatte, merkte ich, daß sie niemand verstehen konnte, und mußte über mich selbst lachen. Die Gruppe bestand anfangs aus rund zwölf Jugendlichen. Die meisten von ihnen waren Arbeiter, die vor kurzem ihre Lehre abgeschlossen hatten, einige andere jobbten als Hilfsarbeiter und drei waren Schüler, die kurz vor dem Abitur standen. Alle kannten sich schon länger und wohnten in der gleichen Gegend. Ich bin sicher, daß es damals viele solcher spontan entstandenen Grüppchen in Berlin gegeben hat. Sie waren begierig, an den Aktionen der Studenten teilzunehmen, und wollten viel lernen und selbst lesen, vor allem die Klassiker des Marxismus und die Klassiker der »Psychologie«. Diese Interessen wurden mir gegenüber in aller Bestimmtheit vorgetragen. So kam bald der Zeitpunkt, wo meine anfängliche Autoritätsrolle sich auflöste und ich gemeinsam mit ihnen neue Erfahrungen machte, mich auch bei der Lektüre dieser Texte selbst neu entdeckte. Leider gab es wenige brauchbare Schriften. Wir lasen wohl Marx, Freud und Reich, doch mußten wir meistens die Lektüre nach ein paar Abenden wegen der zu komplizierten Sprache beenden. Am ehesten ließen sich noch Reich »Der Einbruch der Sexualmoral«, »Der sexuelle Kampf der Jugend« und »Massenpsychologie des Faschismus« verwenden....

Ebenso wichtig wie die Lektüre und die Gespräche waren

unsere gemeinsamen Aktionen. Selbst das Kleben von Plakaten in der Nacht

wurde für mich in dieser neuen Umgebung ein Abenteuer. Es sprach sich in

Spandau schnell herum, daß eine Stadtteilgruppe entstanden war; in ein

paar Wochen waren wir fünfzig. Jetzt kamen vor allem Schüler, auch mehr

und mehr Mädchen, die anfangs wohl zu große Scheu hatten, bei uns

mitzumachen. Unsere größte Schwierigkeit war, daß wir nicht wußten, wo wir

uns treffen sollten. Niemand hatte eine eigene Wohnung; und bei den Eltern

konnten wir mit so einer großen Anzahl nicht mehr auftauchen. Schließlich,

ein paar Monate später, fanden wir einen alten Schuppen auf einem

Hinterhof in der Segefelder Straße, den wir ausbauten. Er war äußerst

primitiv. Die gemeinsame Renovierung dieses verfallenen Raumes brachte uns

noch näher zusammen. In nächtlichen Aktionen wurden Baumaterialien

beschafft, Zementsäcke und Bretter; einige brachten von zu Hause alte

Möbel mit und einen Kanonenofen, der entsetzlich stank.

Bevor wir den Schuppen hatten, trafen wir uns oft auf der Straße, teilten

uns beim Plakatekleben in Grüppchen auf, jedes mit einem Eimer voll

Klebstoff und einem Pinsel. Einmal wurden wir dabei erwischt und

verbrachten die Nacht auf der Spandauer Polizeiwache, aber es war dort

eher lustig als bedrohlich. Im Gegensatz zu anderen Gruppen holten wir uns

die Plakate und Flugblätter, die wir vor den Betrieben und Schulen

verteilten, vom SDS ab und produzierten noch keine eigenen; wir waren zu

sehr mit unserem Kennenlernen und der Konsolidierung der Gruppe

beschäftigt...

Auf der großen Mai-Demonstration in diesem Jahr 1968, an der in Berlin um die 50000 Demonstranten teilnahmen, bildeten wir einen kleinen eigenen Trupp und waren sehr stolz, daß wir schon so viele waren. Die Stimmung war oft so, als stünde die Revolution dicht vor der Tür....

In Spandau waren wir bis Ende des Jahres noch ganz mit der Konsolidierung unserer Gruppe beschäftigt. Das Bedürfnis, selbst besser durchzublicken, führte zu einem unstillbaren Lesehunger - leider gab es nur wenige geeignete Texte. Das hinderte uns aber nicht daran, an allen nur möglichen Aktionen und Teach-ins in der Stadt teilzunehmen; ein großer Teil von uns nahm am 11.Mai an der Sternfahrt nach Bonn teil, um gegen die Notstandsgesetze zu protestieren....

Im Sommer kümmerten wir uns um eine Obdachlosensiedlung in Haselhorst, einem Stadtteil von Spandau; die Leute dort sollten rausgeschmissen werden oder höhere Mieten bezahlen, denn es war geplant, die Wohnungen in Sozialwohnungen umzuwandeln. Es gelang uns, eine kleine Demonstration mit Megaphon zu organisieren und in der fast dörflichen Siedlung auf dem Platz eine Mieterversammlung zustande zu bringen. Inzwischen hatte die Spandauer SPD davon Wind gekriegt und einige Abgeordnete geschickt, die beschwichtigende Reden hielten und die Zusage machten, daß die Leute dort wohnen bleiben dürften, daß die Obdachlosenwohnungen nicht in Sozialwohnungen umgewandelt würden und daß sie sich nicht von den Radikalen aufhetzen lassen sollten, denn dann würden sie sowieso nichts erreichen. Die anfangs murrende und wütende Menge wandte sich angesichts der freundlichen Zusagen immer mehr den SPDlern zu. Wir freuten uns, daß wir etwas erreicht hatten, doch beschlossen wir, daß wir Mietprobleme nur noch politisch aufgreifen wollten, wenn wir auch sonst in Verbindung mit den Betroffenen ständen, also auch in der Lage wären, gleichzeitig andere Probleme anzupacken. Solche abgelösten Initiativen konnten, wie uns schien, zu leicht reformistisch gelöst werden, ohne daß sich die Menschen dabei veränderten. Und wir selbst würden dabei in die Rolle der außenstehenden Agitatoren geraten.

Von allen Aktionen in diesem Jahr erinnere ich mich am intensivsten an die »Schlacht am Tegeler Weg«, wie sie später genannt wurde, im November 68. Es ging um ein Ehrengerichtsverfahren gegen Horst Mahler....Voller Stolz erzählten mir die Spandauer, die sich an der Demonstration heftig beteiligt hatten, daß sich in ihren Betrieben viele Arbeiter mit unserem militanten Vorgehen solidarisiert hatten. »Denen habt ihr s aber gezeigt«, war der Tenor. Für diese Stimmung sorgten vor allem die Zeitungsüberschriften am nächsten Tag: »130 Polizisten bei Straßenschlacht verletzt«, »Aufgepeitschte Jugendliche üben Terror aus«. Wichtig war, daß wir Solidarität gezeigt hatten, und nicht nur mit Worten, daß wir es uns nicht gefallen ließen, daß einer von uns stellvertretend für die anderen herausgegriffen wurde. Das wurde verstanden und trug dazu bei, das Vorurteil der Arbeiter abzubauen, die meinten, daß diese linken Krakeeler und Intellektuellen ja doch nur an ihrem eigenen Fortkommen interessiert seien und sich drücken würden, wenn es darauf ankommt.

Zu der Zeit waren wir bei unseren Treffen in Spandau so viele, daß wir nur noch mit Mühe ernsthaft über die verschiedenen Probleme diskutieren konnten. Wir beschlossen deshalb, uns in Arbeitskollektive aufzuteilen. Außerdem hofften wir dadurch, die Dominanz einiger Autoritäten, die die Versammlungen durch ihre größere Sprachgewandtheit beherrschten, einzudämmen. Am Anfang wurde in den Kleingruppen vor allem gelesen und diskutiert; später entstanden daraus praktische Projekte, wie Betriebszeitung, Jugendarbeit und eine allgemeine »Sexpol«-Kampagne. Jede Woche gab es eine Zusammenkunft für alle, die aber meistens so chaotisch verlief, daß wir schließlich, im Januar 69, daraus ein wöchentliches Delegiertentreffen machten. Aus jeder Gruppe sollte ein fester und ein wechselnder Delegierter kommen, die die Aufgabe hatten, die Informationen an die Gruppen zurückzutragen. Das Modell hat nie richtig geklappt; es kamen halt doch die Autoritäten, und dann kamen auch viele andere oder es kam kaum jemand. Zwischendurch gab es Vollversammlungen und Wochenendseminare, bei denen wir gemeinsam in irgendwelchen Jugendheimen übernachteten...

Als die Betriebsarbeit immer mehr in den Vordergrund trat, wurden die Psychogruppen nach gängigen politischen Normen immer mehr an den Rand gedrängt und als sekundär betrachtet...

Als sich in Siemensstadt eine Gruppe von Neuen bildete und niemand aus Spandau dorthin wollte, weil der Weg zu weit war, bot ich mich an, da Herbert und ich inzwischen ein Auto besaßen, und fragte Dorothea, die gern die Basisgruppe, von der ich ihr viel erzählt hatte, kennenlernen wollte, ob sie Lust habe, mitzukommen. Es war eine Gruppe von jungen Arbeitern und Lehrlingen aus verschiedenen Betrieben und drei Schülern. Wir versuchten uns an Texten über die Arbeiterbewegung, die wir aber fast alle als zu schwierig beiseite legten. Schließlich konzentrierten wir uns ganz auf die Herstellung unserer ersten Betriebszeitung für Ohrenstein &: Koppel. Die Gruppe selbst hat sich in einem Info mit ein paar Sätzen vorgestellt:

»Arbeitsgruppe Siemensstadt«, Donnerstag, 19.30 Haben weitgehend die Betriebszeitung für 0. u. K. mitgestaltet, beschäftigen uns jetzt mit Arbeiterkontrolle. Wir bereiten seit kürzester Zeit die Revolution vor, haben aber noch große Schwierigkeiten, Beteiligung ca. fünf bis zehn Leute. Zusammensetzung: 2 Lehrlinge, 4 Arbeiter (3 in Groß- oder Mittelbetrieben, 3 in kleineren Betrieben), 3 Schüler und 2 Studenten.

Wir hatten uns für Ohrenstein & Koppel entschieden,

weil dort mehrere Arbeiter aus der Basisgruppe tätig waren, so daß wir

ziemlich viele Informationen hatten, und weil es ein mittelgroßer,

überschaubarer Betrieb (1000 bis 2000 Arbeiter) war. Erst später wagten

wir uns an Siemens heran, und dort zuerst an die Abteilungen, wo einige

von uns arbeiteten.

Wir waren im Lauf der Zeit immer mehr zu der Ansicht gekommen, es sei

wichtig, auch mit Betriebsarbeit zu beginnen, zumal viele von uns selber

Arbeiter waren....

Das Verteilen der ersten eigenen Betriebszeitung war ein Abenteuer, denn wir wußten nicht, wie die Arbeiter reagieren würden, zumal vor diesem Betrieb bisher selten etwas verteilt wurde. Es ist dann tatsächlich in den Abteilungen viel diskutiert worden, allein schon deshalb, weil es eine Überraschung war, daß es für Ohrenstein & Koppel eine eigene Zeitung mit genauen Berichten über die Betriebskonflikte gab. Die Zeitung wollte nicht nur Betriebskonflikte, sondern auch allgemein politische Themen aus dem Bereich »Sexpol« aufgreifen. Für uns war es auch wichtig, daß wir die Zeitung selbst herstellten. Wir hatten Anfang des Jahres einen Laden in der Seeburger Straße gemietet. Es gab zwei Arbeitsräume, einen Wohnraum, eine Küche und einen großen Keller für 180 DM Miete im Monat. Wir übernahmen die Räumlichkeiten in einem völlig desolaten Zustand. Von den Wänden bröckelte es, und auf dem Boden lagen Berge von Schutt herum. Der Keller war ein einziges großes, dunkles Loch. In gemeinsamer Arbeit richteten wir den Laden her. Es war mühsam und schleppend, aber mit schönen Erlebnissen verbunden, wenn wir dabei Lieder sangen, uns anpflaumten, gegenseitig bewarfen und anschließend in die Kneipe gingen. Es war unser Laden.

Schließlich besorgten wir für den Keller eine Druckmaschine, so daß wir ab jetzt unsere Zeitungen und Infos selber drucken konnten. Oft legten wir die ganze Nacht hindurch die einzelnen Blätter zu Zeitungen zusammen, indem wir nacheinander um einen großen Tisch herumgingen, damit wir sie am nächsten Morgen rechtzeitig vor den Betrieben verteilen konnten. Es war ein schönes Gefühl, die fertigen Zeitungen in der Hand zu halten, nachdem wir an allen Phasen ihrer Entstehung teilgenommen hatten. Es war ein gemeinsames Produkt....

Der Sommer 69 war in der Basisgruppe durch den Beginn der Betriebsarbeit und durch ideologische Auseinandersetzungen bestimmt, an denen ich nur widerwillig teilnahm. Es sollte endlich eine Klärung der politischen Linie erfolgen. Das war um so notwendiger, als sich ein kleines Grüppchen von Genossen der SEW angeschlossen hatte und nun versuchte, möglichst viele mitzuziehen und alle Diskussionen durch ihre festen Parteivorstellungen zu boykottieren. Außerdem hatten sie zum 1. Mai ein für uns unannehmbares Flugblatt verteilt, das sie mit »Basisgruppe und Kreisverband Spandau der FDJ-West« unterzeichneten, so daß der Eindruck entstand, wir alle würden diese Position vertreten. Deshalb beschlossen wir, Ende Juni ein Wochenendseminar zu machen, auf dem die verschiedenen Konzeptionen dargelegt und diskutiert werden sollten. Wir meinten, am ehesten eine Klärung durch eine Diskussion über die verschiedenen Modelle von Mitbestimmung, von Arbeiterkontrolle und von Arbeitermacht (revolutionäre Betriebsorganisation) zu schaffen. In einem Info druckten wir einige Texte ab, damit sich alle Gruppen damit auseinandersetzen konnten und den gleichen Informationsstand hatten: »Auf dem Weg zur Arbeiterkontrolle« von Hugh Scanion und den Beitrag »Die Arbeit der K.A.P.D. auf dem Moskauer Kongreß« sowie die Gesetzesentwürfe zur Mitbestimmung von der SEW, der SPD, des DGB und den IG-Metall-Entwurf.

In der Diskussion, an der sich allerdings nur wenige beteiligten, wurde festgestellt, daß alle Mitbestimmungsentwürfe tatsächlich nichts an der Lage der Arbeiter veränderten, sondern ihnen nur vorgaukeln würden, daß die Macht der Kapitalisten nun eingeschränkt sei. Die SEW-Genossen vertraten den Standpunkt, daß es aus taktischen Gründen notwendig sei, an diesen Forderungen und am Parlamentarismus festzuhalten. Die ganze Diskussion endete mit dem Ausschluß der SEW-Genossen. Diesem Ausschluß zuzustimmen fiel mir selbst sehr schwer, da er auch junge Arbeiter betraf, die seit Beginn der Basisgruppe dabei waren und die ich liebgewonnen hatte. Daß nun zur Klärung unserer Vorstellungen die KAPD herhalten mußte, daß auch wir in den Hut der Zwanziger Jahre griffen, fand ich makaber genug und unserer bisherigen Arbeit nicht angemessen. Auch die Sprache, die dazu benutzt wurde, stellte einen Bruch mit unserer bisherigen Praxis dar. Die Tendenz, die frühere Beteiligung am antiautoritären Protest als irrelevant und bürgerlich anzusehen, war unverkennbar. Jetzt galt nur noch Betriebspraxis.

Die Organisation des Proletariats muß dabei zwei Bedingungen erfüllen: sie muß gleichzeitig Kampforgan und Machtorgan (Verwaltungsorgan in der Phase der Diktatur des Proletariats) sein... Die kleinste Einheit der Revolutionären Betriebsorganisation ist die autonome Betriebsgruppe. Ihre Aufgabe ist es, die Arbeiterschaft in ihrem Betrieb auf die Machtübernahme systematisch vorzubereiten und gleichzeitig immer wieder die allgemein politische Perspektive aufzuzeigen.

Ich fand das alles nicht unsinnig und vertrat ebenfalls den rätedemokratischen Ansatz, doch erschien mir das Ganze zu plötzlich, zu aufgesetzt und zu bombastisch.

Diese Gedanken sind von einer kleinen Gruppe von Studenten in die Basisgruppe hineingetragen worden, die damals noch zu dem »undogmatischsten Flügel« der Linken in Berlin zählten.

Alles andere, was bisher als Praxis der Basisgruppe galt, eben in allen Bereichen gleichwertig anzusetzen, auch psychische und sexuelle Probleme ernst zu nehmen, die umfassende Entfremdung im Spätkapitalismus auch umfassend zu bekämpfen, wurde als antiautoritärer Ansatz unter den Tisch gekehrt. Ich fühlte mich hilflos und war enttäuscht, doch sah ich es als sinnlos an zu protestieren, da mir dies als eine allgemeine Entwicklung der Basisgruppe erschien, gegen die ich nicht mehr ankam, zumal sie von allen anderen Gruppen in Berlin gestützt wurde, die sich fast durchweg auf Betriebsarbeit beschränkten und nur sie als politische Arbeit ansahen. Da war das rätedemokratische Modell einer revolutionären Betriebsorganisation immerhin noch der radikalste Ansatz.

Tatsächlich verloren sich die großen, von der KAPD geborgten Worte bald wieder, und es blieb eine vage, aber doch festsitzende Vorstellung von Rätedemokratie in den Köpfen, die vorerst eine weitere Dogmati-sierung verhinderte. Außerdem konnte der antiautoritäre Ansatz so schnell nicht verleugnet werden, da er ein integraler Bestandteil der Basisgruppe und ihrer Entwicklung gewesen war. Es gab immer wieder neue Psycho-Gruppen, die vor allem ein Emanzipationsbedürfnis hatten, und andere, die den Sexpol-Ansatz in die Jugendheime Spandaus trugen.

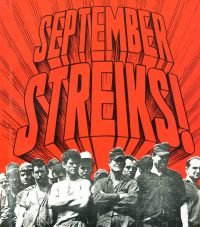

Im September kamen dann, für uns unerwartet, die wilden Streiks in Westdeutschland. Kaum einer hatte damit gerechnet, daß so etwas so bald möglich sein würde. Viele von uns waren in den Ferien. Wir beschränkten unsere Agitation auf Ohrenstein & Koppel, da bei Hoesch in Dortmund Tausende von Arbeitern ihre Arbeit hingeschmissen hatten, um mit der Parole »Dreißig Pfennig mehr für alle« durch die Straßen der Innenstadt zu marschieren. Die Ohrenstein & Koppel AG Berlin ist ein metallverarbeitender Betrieb mit etwa 1500 Beschäftigten und den Produktionsbereichen: Hydraulik-Bagger, BVG-Busse, U-Bahn und Waggons. Die Hoesch AG und die AGIV (Aktiengesellschaft für Industrie und Verkehrswesen) besitzen 75 °/o der Aktien.

In den Berliner Betrieben blieb es enttäuschend still. Immerhin kam es bei Ohrenstein & Koppel zu einem Warnstreik, bei dem ebenfalls, wie in Dortmund, eine Erhöhung der Effektivlöhne um dreißig Pfennige gefordert wurde. Die Geschäftsleitung, die mit dieser Unruhe gerechnet hatte, sagte schnell eine Erhöhung der Effektivlöhne um fünf Prozent zu, um es zu keinen größeren Ausschreitungen kommen zu lassen. Wir wußten, daß es nicht zuletzt durch die Agitation einiger Arbeiter aus unserer Basisgruppe und durch die Betriebszeitungen zu der Forderung von »Dreißig Pfennig mehr für alle« gekommen war, so minimal dieser Protest auch, verglichen mit dem, was in Westdeutschland geschah, sein mochte.

Ich hatte mich an der Betriebsagitation in dieser Zeit

nur deshalb so intensiv beteiligt, weil zu viele Genossen in den Ferien

waren. Sonst nahm ich an der Betriebsgruppe nicht teil, sondern begann

sehr bald mit der Kinderarbeit im Falkenhagener Feld, einem Stadtteil von

Spandau.

Inga Buhmann, Ich habe mir eine Geschichte

geschrieben"

Die erste Auflage

erschien München 1977. Der vorliegende. Text wurde

neu durchgesehen und korrigiert. Frankfurt am Main, 1983.

Die Auszüge stammen von den Seiten:

295-336

OCR-San by red. trend