Materialsammlung zu den Filmveranstaltungen im September 2009

Klöckner-Streik

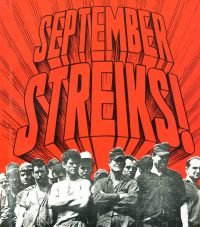

WILDER STREIK IN DER KLÖCKNERHÜTTE BREMEN

VOM ANTIGEWERKSCHAFTLICHEN ZUM ANTIKAPITALISTISCHEN KAMPF

von der Redaktion der Roten Pressekonferenz (RPK)

Von 1958 mit Beginn der Existenz der Klöcknerhütte bis

1966 stand die Arbeit des Betriebsrats unter kommunistischem Einfluß. Max

Müller, heute Mitglied der DKP war während dieser Zeit durchgängig,

zunächst kommissarischer, dann gewählter Betriebsratsvorsitzender. 1964

bis 1966 verstärkte sich der Einfluß der Kommunisten auf den Betriebsrat

in einem für die Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbürokratie Bremens

nicht mehr akzeptierbarem Maße. Bei den Betriebsratswahlen 1966 ergab sich

aufgrund geschickter Manipulation in der Wahlpropaganda (geschickte

Plazierung der Sozialdemokraten auf der Kandidatenliste,

informationsgraphische Tricks usw.) eine sozialdemokratische Mehrheit im

Betriebsrat unter Vorsitz des Opportunisten Prott. Mithilfe der

SPD-Mehrheit wurden die linken Arbeitervertreter, die immerhin erhebliche

Stimmen auf sich hatten vereinen können, rigoros aus allen Funktionen des

Betriebsrats und der Gewerkschaftskommissionen entfernt. Z. B. wurde der

mit der zweithöchsten Stimmenzahl gewählte Max Müller kurzerhand zur

Beaufsichtigung des Küchendienstes abgeschoben, weil er als Kommunist der

Gewerkschaft schon lange ein Dorn im Auge war. Ende Mai 1968 wurde der 2.

Betriebsratsvorsitzende Benno Schütter fristlos entlassen, nachdem er die

Angestellten für ein geschlossenes Auftreten der gesamten Belegschaft bei

den Demonstrationen gegen die Notstandsgesetze agitiert hatte. In dem Prozeß, den Schütter daraufhin gegen Klöckner vor dem Arbeitsgericht

anstrengte, trat Prott als Hauptzeuge gegen Schütter auf. Bestechung der

Werksleitung machte Leute vom Schlage Protts vollends zu

Arbeiterverrätern.

Trotz dieser Manipulationen der Bremer Reaktion, kam es während der

Schulerdemonstrationen gegen die Fahrpreiserhöhung der Straßenbahnen zu

Solidaritätsaktionen der Klöcknerarbeiter. In der Antinotstandskampagne

beteiligten sich die Klöcknerarbeiter ebenfalls trotz innerbetrieblicher

Abwiegelungsversuche durch die IG Metall am Sternmarsch auf Bonn und an

einer Kundgebung in Bremen.

Immer wieder gelang es den Klöcknerarbeitern, vorbereitet durch eine

jahrelange linke Betriebsratspolitik, selbst den opportunistischen

SPD-Betriebsrat der Jahre 1966 bis 1969 zu offiziellen

Solidaritätserklärungen mit der kämpfenden Linken (APO) zu zwingen. Die

Folge war zunächst eine personalistisch verschleierte, schließlich

zunehmend offenere politische Fraktionierung innerhalb des Betriebsrates

gegen die Gewerkschaftsbürokratie. Die Klöcknerarbeiter kämpften sich auf

diese Weise zäh ihre spätere Führung aus den Fesseln der Gewerkschaft

frei. Während der Tarifverhandlungen im Sommer 1968 hatte die

Klöcknerbelegschaft ursprünglich eine 10%ige Lohnerhöhung gefordert. Sie

reduzierte diese Forderung zwar um 2 auf 8 %, hielt aer in darauf

folgenden Auseinandersetzungen dieser Kompromißforderung gegenüber den für

Nordrhein-Westfalen ausgehandelten 7% unerbittlich fest. In einer

Urabstimmung erklärten sich 84, 7% der Belegschaft bereit, diese Forderung

notfalls in einem Streik durchzusetzen. In letzter Sekunde gelang es der

Gewerkschaftsbürokratie, die Klöcknerarbeiter noch einmal übers Ohr zu

hauen. Diese Niederlage befähigte die Klöcknerarbeiter, den Kampf gegen

die Gewerkschaftsbürokratie jetzt direkt aufzunehmen, ihn auf einer

qualifizierteren Stufe innerhalb des antigewerkschaftlichen Kampfes neu zu

beginnen. Bei der Betriebsratswahl im Mai 1969 weigerte sich die

Belegschaft, die von der Gewerkschaft offiziell präsentierte

Kandidatenliste zu akzeptieren und setzte ihre linke Führung auf eine

Gegenliste, die sogenannte Liste 2. Die Kandidaten dieser Liste,

Kommunisten, Parteilose und wilde innerbetriebliche Kader konnten mit

Benno Schütter an der Spitze, der zu dieser Zeit schon Werksverbot hatte,

die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen. Es ergab sich das

außerordentliche Politikum nicht nur eines von der Gewerkschaft nicht

anerkannten Betriebsrates - gegen die 41 von der 2. Liste waren

Ausschlußverfahren eingeleitet worden -, sondern dieser "Betriebsrat mußte,

da Bonno Schütter als Vorsitzender fungierte, zudem noch außerhalb des

Werkgeländes tagen.

Durch diesen Betriebsrat, dem objektiv jeglicher Boden

für die ihm instituitionell angestammte Vermittlerrolle entzogen war,

versetzten sich die Klöcknerarbeiter tendenziell in die Lage, den

Lohnkampf 69 aus der vom Kapital diktierten Kanalisierung

herauszusprengen. Erst der im wilden Streik entfesselte Lohnkampf legt den

Grundwiderspruch von Lohnarbeit und Kapital wieder frei. Im Lohnkampf 69

entfalteten die Klöcknerarbeiter den Grundwiderspruch in der Form des

antikapitalistischen Kampfes, der versteckter Klassenkampf ist und zur

Vorform des revolutionären Kampfes gemacht werden muß.

2. ZUR LAGE DER KLÖCKNERARBEITER

Die Klöcknerbelegschaft rekrutierte sich in der Aufbauphase der Hütte (sie

wurde 1958 gegründet) hauptsächlich aus der linksliberalen bis

linksradikalen Belegschaft der bankrott gegangenen Borgwardwerke. Die

Borgwardarbeiter haben mit Beendigung der Rekonstruktionsperiode Ende der

50iger Jahre als erste den Krisencharakter des westdeutschen Kapitalismus

zu spüren bekommen. Die - wenn auch kurzfristige - Existenzunsicherheit,

der folgende Zwang zur Umschulung beim Wechsel aus der

metallverarbeitenden in die stahlerzeugende Industrie und die sich daran

knüpfende anfängliche Verschlechterung der materiellen Lage sind

Erfahrungen, die den für das westdeutsche Proletariat exemplarischen

Charakter des Bewußtseins der Bremer Klöcknerarbeiter entscheidend

mitbestimmt haben.

Mit ca. 6 000 Beschäftigten ist die Klöcknerhütte in Bremen eines der

großen Werke im norddeutschen Raum. Allein für das kommende Jahr sind für

die Hütte Bremen 540 Millionen DM an Investitionen vorgesehen. Die Hütte

wurde bei ihrer Gründung vor 10 Jahren mit dem damals modernsten

Siemens-Martinverfahren ausgerüstet. Inzwischen ist die Hütte fast völlig

auf das neue LD-Verfahren umgerüstet worden. Der außerordentlich hohe Grad

an technischer Rationalisierung, der dadurch erreicht wurde, läßt sich an

der Relation des Produktionsausstoßes zur Anzahl der unmittelbar in der

Stahlproduktion tätigen Arbeiter ablesen:

Vor der Umrüstung wurden von 700 Arbeitern 130 000 Tonnen Stahl pro Monat

hergestellt, nach der Umrüstung produzieren 380 Arbeiter 280 000 Tonnen

Stahl pro Monat. Das bedeutet eine Steigerung der Produktivität um nahezu

400%. Die Arbeiter, die vom SM Stahlwerk ins LD Stahlwerk überwechseln

mußten, waren von erheblichem Lohnabbau betroffen - in einigen Fällen bis

zu DM 1, 30 pro Stunde. Drei Momente sind vorrangig hierfür verantwortlich

zu machen

1. die hochrationalisierte Stahlproduktion bedarf kaum noch der

qualifizierten Facharbeit. Extremer denn je fungiert der Arbeiter als

Lückenbüßer der Maschinerie. Der Schutz, den der Facharbeiterbrief bei

früherem Arbeitsplatzwechsel für den Arbeiter bedeutete, wird bei

zunehmender Rationalisierung der Arbeitsplätze zum verschwindenden Faktor.

Der Wechsel von den SM-Arbeitsplätzen zu den LD-Arbeitsplätzen bedeutete

für die Klöcknerarbeiter eine von der Unternehmensleitung als "Umschulung"

getarnte Dequalifizierung ihrer Arbeit. Um den profitheischenden Sinn der

verschleierten Dequalifizierung, nämlich geplante Kostensenkung auf dem

Rücken der Arbeiter durchzusetzen, sollten "Umschulungskosten" den

Arbeitern ihre Lohnrückstufungen um 2-3 Gruppen plausibel machen.

2. Dem Lohnabbau leisten vor allem aber die für die Stahlindustrie

existierenden Tarifverträge selber Vorschub. Ihr Lohnzumessungssystem

basiert nicht etwa auf dem Produktivitätsniveau, sondern auf einem

analytischen Arbeitsplatzbewertungssystem, dessen hervorstechendste

Eigenschaft es ist, daß der Lohn bei geringer werdender körperlicher

Belastung sinkt. Solche Tarifgrundlagen schafften der technischen

Rationalisierung in der Stahlindustrie erst grünes Licht.

3. Der dem Arbeitsplatzbewertungssystem zugeordnete Erschwerniskatalog,

aus dem sich ein Teil der Lohnzulagen ableitet, wie bei Klöckner

praktiziert, kann im Zuge der Rationalisierung durch manipulative

Gestaltung der Arbeitsplätze als Quelle der Lohnerhöhung beliebig

ausgeschaltet werden. Schmutz etwa wird diesem Katalog zufolge mit einer

hohen, Hitze mit einer niedrigen Zulage bewertet: also sind die

Arbeitsplätze in dem neuen LD-Stahlwerk sauber und heiß.

Diese direkt aus der kapitalistischen Weise der Rationalisierung resultierende Verschlechterung der Lohnsituation wird verschärft durch die indirekten, für das Kapital weniger eindeutig kontrollierbaren, Konsequenzen der Rationalisierung. Die große Masse der Klöcknerarbeiter (etwa 4 000 von 5 000) arbeitet in der der komplizierten Produktionsanlage zugeordneten werkseigenen Reparaturbetrieben. Aus ihrer Arbeitskraft vor allem versucht das Kapital, die Kosten für die Rationalisierungsinvestitionen wieder herauszuholen.

Die Arbeitsbedingungen sind schlecht, die Arbeit unterbezahlt Kein Schlosser oder Elektriker arbeitet länger als 2-3 Jahre direkt für Klöckner. Der hieraus resultierenden hohen Fluktuation und dem Arbeitskräftemangel wirkte die Werksleitung nicht durch eine Besserstellung der Arbeiter entgegen. Sie leiht sich je nach Auftragslage Reparaturarbeiter bei anderen Firmen aus, deren Löhne zwangsläufig weit über denen der werkseigenen Arbeiter liegen, und dies gewiß nicht zum Schaden der Reparaturunternehmen. Den Klöcknerarbeitern fiel es nicht schwer, aus diesem riskanten Anschauungsunterricht über unmittelbare Profitmaximierung zu lernen.

Unter den ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, von den langen Wegen zu schlechten Toiletten, über miserable Pausenunterkünfte bis hin zur Lebensgefahr für die Arbeiter an den beiden letzten noch arbeitenden SM-Hochöfen, die infolge der glänzenden Auftragslage mit überhöhter Tonnenzahl gefahren werden müssen, sei eine besonders hervorgehobene ie der ununterbrochen arbeitenden Produktionsanlage total angepaßten Arbeitszeiten nach dem Schichtenrhythmus. Die normale 4-wöchentliche Arbeitszeit unterliegt folgendem Schichtenablauf:

1. Woche: Montag bis Samstag Frühschicht, 6-14 Uhr

Sonntag 6-18 Uhr

2. Woche: Montag bis Mittwoch Spätschicht 14-22 Uhr 4 Tage frei

3. Woche: Montag bis Samstag Nachtschicht 22-6 Uhr Sonntag 18-6 Uhr

4. Woche: 3 Tage frei, Donnerstag bis Samstag Spätschicht, 14-22 Uhr

Sonntag frei

usw. Das sind 168 Stunden im Monat. Um auf die 40-Stunden-Woche zu kommen,

wird in jede Frühschicht ein sogenannter "Waschtag", eine Freischicht

eingeschoben. Klar ist, daß vor allem dieser freie Tag, wie auch der

vierte Sonntag Freischichten sind, die sich für Überstundenarbeit bis zu

200 Stunden monatlich anbieten. Der Schichtenrhythmus ist ein weiterer

Grund für die hohe Fluktuation. Man hält ihn nicht lange aus. Das Klöckner

Werk liegt etwa 10 Kilometer vom Zentrum Bremens entfernt im

Industriehafen. Nur wenige Klöcknerarbeiter wohnen in den relativ nahe

gelegenen ehemals proletarischen Vierteln Gröpelingen oder Valle. Nachdem

Valle im 2. Weltkrieg fast völlig zerstört worden war, zog der größte Teil

des Bremer Proletariats in die Parzellengebiete zwischen dem Bürgerpark

und Oslebshausen, in denen es bis heute keine Kanalisation und

Wasserzapfstellen nur an jeder zweiten Straßenecke gibt. Nur zögernd

lassen sie sich von hier aussiedeln in den sogenannten sozialen

Wohnungsbau von Satellitenstädten wie der "Neuen Vahr". Die Mieten sind zu

hoch (bis zu DM 300 für drei Zimmer), die Wohnungen zu klein und zu

isoliert voneinander. Ehemalige Kleingärtnervereine vor allem, wie

"Blockland" und "Blüh auf" organisieren den Widerstand. Klöcknerarbeiter.

die nicht in den Satellitenstädten oder den Parzellengebieten wohnen,

kommen aus Zeven, Bremerhaven oder Delmenhorst mit Anfahrtswegen bis zu

zwei Stunden zur Arbeit in die Hütte. Für diese Arbeiter, (ihre genaue

Zahl konnten wir nicht ermitteln, sie muß aber relativ hoch sein, denn

sonst lohnte sich ein 'werkseigenes Transportsystem nicht) dauert der

Arbeitstag bis zu 12 Stunden. Jeden zweiten bzw. dritten Sonntag

verlängert er sich, da sonntags nur 12-stündige Schichten gefahren werden,

bis zu 16 Stunden.

Die Frauen der meisten Klöcknerarbeiter verdienen mit.

Sie arbeiten bei Nordmende, Siemens oder als Putzfrauen. Am Abend des

ersten Streiktages zogen sie zusammen mit ihren Männern vor das Werkstor.

Sie demonstrierten damit jene schon klassenmäßige proletarische

Solidarität, der sich die Werksleitung, die versprochen hatte, eine

Erklärung zu den Forderungen der Arbeiter abzugeben, nicht mehr zu stellen

wagte.

Der Streik wurde inititiert und getragen hauptsächlich von älteren

Arbeitern, die verheiratet sind und den Betrieb nicht mehr ohne weiteres

verlassen können. Die Angestellten zögerten anfangs, sich dem Streik

anzuschließen, obwohl die Lohnforderungen der Arbeiter Erhöhung auch ihrer

Gehälter bedeuteten, während des Streiks haben sie die Arbeiter nur mäßig

unterstützte Zwar bildeten sie vereinzelt mit den Arbeitern Streikposten,

in der großen Mehrheit jedoch verhielten sie sich passiv, ohne

Eigeninitiative, oder opportunistisch. Lehrlinge und jüngere Jungarbeiter,

die größtenteils von sich selbst behaupten, sie sympathisierten mit der

Linken und mit Sicherheit an den Bremer APO-Aktionen teilgenommen haben,

wirkten ebenfalls weder initiierend noch organisierend. Die 250-300

ausländischen Arbeiter (vor allem Türken), die in der völlig

unterbezahlten Verpackung mit Zweijahresverträgen arbeiten, und die

ebenfalls dort beschäftigten Frauen unter den Klöcknerarbeitern haben

aktiv mitgestreikt. Beide Parteiungen sind niemals Ursache von Spannungen

in der Klöcknerarbeiterschaft gewesen.

3. Die Entlohnung der Klöcknerarbeiter ist miserabel. Die Löhne liegen

sowohl weit unter denen der Stahlindustrie im Ruhrgebiet als auch unter

denen der übrigen Bremer Industrie. Der Ecklohn liegt bei einer

Lohngruppenskala von 10-2 bei der Lohngruppe 7 und beträgt zur Zeit ca. 3,

90 DM.

Der während der Rezession eingeleitete Lohnabbau in der

Stahlindustrie traf die Klöcknerarbeiter auf zweierlei Weise; einmal über

den von der Gewerkschaft eher geförderten als verhinderten Mechanismus

kapitalistischer Rationalisierung, zum anderen in Form von Kürzungen aller

vom Kapital in Zeiten der Hochkonjunktur zugestandenen, tariflich nicht

gesicherten Extras zum normalen Lohn. Während die Klöcknerarbeiter von der

Lohnkürzung durch Rationalisierung ungleichmäßig betroffen waren, machte

sich der Schwund der 1964 zugestandenen 30-Pfennig-Zulage pro verdienter

Mark auf traurige 11 1/2 Pfennige 1967 im Geldbeutel jedes einzelnen

Klöcknerarbeiters unverschleiert und einheitlich bemerkbar.

Von dem grandiosen Boom in der Stahlindustrie 1968/69, an dem sich

Klöckner dumm und dämlich verdiente i, handelten sich die Arbeiter

ausschließlich Überstunden ein und deren beschissenen Gegenwert. Statt 160

Stunden wurden bis zu 200 Stunden im Monat gefahren.

Die Ausbeutung war kaum noch zu steigern.

Die Sammlung der Arbeiter zum Kampf gegen die

unerträglich gewordene Ausbeutung konzentrierte sich inhaltlich von

vornherein auf zwei Losungen: "30 Pfennig für jede Mark" und "gleiche

Löhne". Die erste Losung enthielt das die Solidarisierung

auslösende Moment, da der Abbau der 30 Pfennig keinen Klöcknerarbeiter

ungeschoren gelassen hatte. Die zweite Losung konnte den solidarischen

Kampf weitertreiben und schließlich erfolgreich auf eine neue Stufe heben.

Indem sie die gewerkschaftliche abgesicherte Lohnhierarchie durchbricht,

durchkreuzt sie direkt die das Proletariat spaltende Strategie des

Kapitals. Monate vor Beginn des Streiks formierte sich der Kampf in

sporadischen Überstundenverweigerungen einzelner Abteilungen (die

Klöcknerarbeiter knüpften damit an eine Kampfform an, die in einer Reihe

von Bremer Elektrobetrieben zu Anfang des Jahres mit exemplarischem Erfolg

praktiziert worden war). Aber der Kampf gegen die miese Lohnsituation in

Form der Überstundenverweigerung führte zwangsläufig zu einer weiteren

Verschärfung der materiellen Lage (der stark geschrumpfte Lohn garantierte

kaum mehr das Existenzminimum). Erst der einmal beschlossene und begonnene

Kampf konnte das wahre Ausmaß der materiellen Notlage zutage fördern,

seine Notwendigkeit zunehmend klarer und eindeutiger im Bewußtsein der

Arbeiter festigen, sich dialektisch zur materiellen

Notlage bis hin zum Streik radikalieren.

Der 2 1/2 Monate vor Beginn des Streiks von der Belegschaft über die 2.

Liste erkämpfte Betriebsrat unterstützte die Überstundenverweigerung,

soweit das BVG dies zuließ. Er schrieb nur noch die für die Instandhaltung

der Produktionsanlagen erforderlichen Überstunden aus. Von seinem

Amtsantritt bis zum Streik konkretisierte er nur die erste noch

gewerkschaftliche Forderung der Arbeiter: Wiederaufstockung der

innerbetrieblichen Zulage auf 30 Pfennig pro verdiente Mark, d. h. für die

Ecklohngruppe 7 eine Erhöhung von 70 Pfennigen. Aber schon am ersten

Streiktag faßten die Arbeiter ihre ursprünglichen Losungen in einer

Konkretion zusammen, die die des Betriebsrats überholte. Sie forderten

eine Lohnerhöhung von absoluten 50 Pfennigen für alle Arbeiter.

Im Gegensatz zum Betriebsrat unterstützte der von SPD und Gewerkschaft

eingesetzte Vertrauensleutekörper den Streik nicht.

"DENKT AN HOESCH"

Der Streik, der auf die Nachrichten aus dem Ruhrgebiet "spontan" durch

einen 2-stündigen Warnstreik der Nachtschicht vom Donnerstag eingeleitet

wurde, war nach Aussagen von Klöcknerarbeitern schon so weit vorbereitet,

daß er auch ohne die Initialzündung "Hoesch" 4-6 Wochen später mit

Sicherheit durchgeführt worden wäre.

Freitag, neun Uhr: die Arbeiter im Kaltwalzwerk frühstücken und

frühstücken. Die Frühstückspause endet mit der Bildung eines Streiktrupps,

der vom Kaltwalzwerk zum Verwaltungsgebäude zieht, dort die 50 Pfennig

fordert und anschließend durch sämtliche Werke marschiert und zum Streik

aufruft. In direkter Konfrontation mit einer streikenden Belegschaft zeigt

sich die Unternehmensleitung bereit sofort 20 Pfennig, kurz darauf 30

Pfennig Lohnerhöhung auf den Ecklohn zuzugestehen. Die Streikenden lehnen

ab.

Um 13 Uhr kommt die Werksleitung mit Vertretern des Arbeitgeberverbands zu

einer Beratung der Lage zusammen, Ergebnis dieser Sitzung ist, mit der

Gewerkschaft in Verbindung zu treten und sie aufzufordern, um den Preis

vorgezogener Tarifverhandlungen ihre Rolle als Ordnungsfaktor wieder

wahrzunehmen.

Setzt das Kapital in Zeiten des "Betriebsfriedens" alles daran, die Macht

der Gewerkschaften einzuschränken, indem es versucht, die Tariflöhne

möglichst niedrig zu halten und mit betrieblichen Vertretern der Arbeiter

über jederzeit kündbare Sonderregelungen die eigentlichen Lohnerhöhungen

auszuhandeln, so scheut es andererseits in Zeiten von Arbeitskämpfen kein

Mittel, die Autorität der Gewerkschaften wieder herzustellen. Die

Gewerkschaften bleiben so Spielbälle der Kräfte, die den Grundwiderspruch

entfalten.

Noch in derselben Nacht wurde die Tarifkommission in Gelsenkirchen

einberufen.

Samstag früh um 2 Uhr liegt als Ergebnis dieser "Koalitionsgespräche" ein

40 Pfennig - Angebot der Direktion vor: von diesen 40 Pfennig auf den

Ecklohn hätten 10 auf jeden Fall, 30 im Falle einer mehr als Steigen

Erhöhung auf die Ergebnisse der kommenden Tarifverhandlungen angerechnet

werden sollen. Da aber von der IG Metall zu diesem Zeitpunkt bereits eine

14% Erhöhung gefordert wurde, war völlig klar, daß diese 40 Pfennig

bluffen sollten. Sie wären in ihrer Gänze unter den Tisch gefallen. Die

Arbeiter hätten für nichts gestreikt. Auch dieses Angebot wurde

ausgeschlagen. Bis Mittwoch erfolgte kein weiteres Angebot.

In der Zwischenzeit inszeniert die Werksleitung eine Hetzkampagne gegen

die Klöcknerarbeiter in der liberalen Öffentlichkeit. Im Zentrum steht das

sogenannte Mischerproblem. Der fast leere Mischer war noch am

Freitagnachmittag auf massiven Druck der Werksleitung mit dem flüssigen

Rohstahl aus den stillgelegten Hochöfen vollgekippt worden. Das war offene

Provokation der streikenden Arbeiter. Sie weigerten sich, den vollen

Mischer, der zu einem Stahldenkmal einzufrieren drohte, wieder zu

entleeren (da dies einer Wiederaufnahme der Produktion gleichgekommen

wäre). Die Werksleitung verleumdete das als frühkapitalistische

Maschinenstürmerei und versuchte so, die Kampfkraft der Arbeiter zu

paralysieren.

Die Gewerkschaften mochten nicht zurückstehen. Sie verbreiteten unter den

Arbeitern des Klöcknerstahlwerks und der Georgs-Marienhütte Osnabrück die

infame Lüge, die Bremer Arbeiter zerstörten Produktionsanlagen und hätten

einen Lokführer erschlagen. Sie seien gelenkt durch betriebsfremde

Gruppen. Zu erklären ist der brutale Charakter solcher Diffamierungen aus

der tiefsitzenden Furcht der Reaktion vor dem radikalisierenden Einfluß,

den die Klöcknerarbeiter bei Arbeitskämpfen traditionellerweise auf die

Arbeiterschaft ganz Norddeutschlands ausüben.

Mittwochmorgen offeriert die Betriebsleitung erneut ihr

20-Pfennig-Angebot vom Freitag. Die Arbeiter lehnen wiederum ab.

Diesmal per Abstimmung auf einer um 14 Uhr am Werkstor stattfindenden

Belegschaftsversammlung. Mehr als tausend Arbeiter erklären einmütig, den

Streik fortzusetzen. Zum ersten Mal treten Sprecher aus der Belegschaft

hervor. Darunter ein Türke. Die Stimmung ist Begeisterung. Sprechchöre

werden gebildet. Die Kampfbereitschaft ist ihrem Inhalt nach eindeutig

antikapitalistisch. Betriebsrat Florien an die Versammelten: "Das Gesetz

verbietet mir. Euch zu danken".

An diesem Mittwoch sind die Fronten klar. Der Kampf ist eindeutig

geworden. Weder den Kapitalisten noch den Arbeitern geht es mehr ums Geld.

Tendenziell ist die Machtfrage gestellt. Wer wen? Für die Arbeiter heißt

das, wie kann ihr Kampf gegen die Kapitalisten eine neue offensive Stufe

gewinnen) Entlang welcher Strategie;

Der im antigewerkschaftlichen Kampf geschaffene Betriebsrat, diese

uneinheitliche, verstohlene, von der Kraft der Massen in jeder Phase des

Streiks neu überraschte "Führung", findet sich Mittwoch vor eine

Alternative gestellt, die sich ihm verschließt. Weder ist er der

organisierte Kader, der die entschlossenen Massen organisierend im Kampf

gegen die herrschende Klasse anleiten kann, noch kann er zurück in den

Lakaienstatus des Vermittlers zwischen den Unternehmern und Arbeitern, die

sich den Kampf angesagt haben. Wo Entscheidungen getroffen werden müssen,

aber nicht getroffen werden können, blüht naturwüchsiger Opportunismus.

Die Handlungsunfähigkeit des Betriebsrats gebiert ein vielschichtiges

Überlegen über die vermeintlich von ihnen versäumte "rechtzeitige

Umfunktionierung" des Streiks und wie "man" hätte dieses oder jenes

verhindern können. Nicht wie man, die eigene Einstellung zu den Massen

korrigierend, sie in einen siegreichen Kampf hätte führen können, wurde

analysiert, sondern imaginäre Zeitpunkte wurden beschworen, zu denen man

die sich radikalisierenden Arbeiter hätte bremsen sollen,

selbstverständlich in deren ureigenstem "Interesse". Denn den Arbeitern

war, der Auffassung von Teilen des Betriebsrats zufolge, nicht klar, daß

sie einen Zweifrontenkampf führten, gegen die Unternehmer und gegen die

Gewerkschaften, und daß sie unterliegen mußten, wenn sie sich nicht auf

eine der Fronten konzentrierten. Man hätte zum rechten Zeitpunkt alle

Kräfte auf den Kampf gegen die Gewerkschaften, den angeschlageneren Gegner

vereinen müssen, indem man die Forderungen der IG-Metall nach Vorverlegung

der Tarifverhandlungen und nach 14%iger Lohnerhöhung zu Forderungen des

wilden Streiks gemacht hätte. Der Gewerkschaft wäre dadurch (angeblich)

der Wind aus den Segeln genommen worden. Diese imaginäre Strategie "post

festum" baute auf dem ebenso imaginären Hang der Arbeiter zum Ökonomismus.

Bei aller Radikalität ginge es den Arbeitern ja nur ums Geld, egal von

wem. Nach Meinung von Teilen des Betriebsrats wären die Arbeiter todsicher

auf den Trick der Gewerkschaften hereingefallen, deren Forderung von ca.

56 Pfennigen (=14%ige Erhöhung) für Lohngruppe 7 mit ihrer eigenen

Forderung nach 50 Pfennig auf jede Lohngruppe gleichzusetzen. Da wäre es

schon besser gewesen, die Arbeiter hätten bewußt von sich aus diese

Gleichsetzung vollzogen. Abgesehen von der opportunistischen Überschätzung

der "Macht" der Gewerkschaften zum Zeitpunkt der Streikwelle, steckt in

dieser Argumentation vor allem eine ungeheuerliche Unterschätzung, ja

Mißachtung der politischen Kraft der sich formie renden Arbeiter. Der

Betriebsrat hatte den klassenbildenden Sinn der 50 Pfennig-Forderung

offensichtlich nicht verstanden. Er hatte, irregeführt durch die Rolle,

die er selber in der vergangenen Phase des Kampfes gespielt hatte, nicht

begriffen, daß mit dem Sieg der Liste 2 der antigewerkschaftliche Kampf

der Arbeiter sich zu einem offen antikapitalistischen entwickelt hatte.

Donnerstag. Der naturwüchsige Opportunismus des Betriebsrats, der

hauptsächlich aus seiner objektiven Entscheidungsunfähigkeit resultierte,

zeigte sich aber nicht nur in der post festum entwickelten "Strategie der

verpaßten Gelegenheiten" und ihrer falschen Grundthese. Er wurde

schließlich auf den Belegschaftsversammlungen am Donnerstag zur Quelle

totaler Widerstandslosigkeit gegenüber den infamen Taktiken des Kapitals.

Auch die Abwiegelungsmanöver nährten sich aus ihm ohne direkt zum

Streikabbruch aufrufen zu müssen, sollten sie doch eindeutig

Abbruchwilligkeit bei der Arbeiterschaft erzeugen. Die Werksleitung hatte

am Morgen, zu einem Zeitpunkt, zu dem wenige Arbeiter auf dem Werksgelände

sind, zu einer Belegschaftsversammlung aufgerufen, zu der sie überdies die

Angestellten eigens per Post eingeladen hatte. Auf dieser

"Belegschaftsbasis" inszenierte sie, getarnt als Abstimmung über das

Schicksal des Mischers, eine Abstimmung über Abbruch oder Fortsetzung des

Streiks. Der Mischer sollte jetzt auf seine Verwendungsfähigkeit überprüft

werden, was eine wenn auch allmähliche so doch sichere Wiederaufnahme der

Produktion zur Folge haben mußte.

Dank der Unentschlossenheit, Uninformiertheit und partiell offenen

Arbeiterfeindlichkeit eines größeren Teils der Angestellten, die in der

absoluten Mehrheit waren, ergab die Abstimmung keine eindeutige Ablehnung

der Wiederaufnahme der Arbeit am Mischer.

Dieses Abstimmungsergebnis wirkte sich, wie geplant, paralysierend und

demoralisierend aus auf die l 500 Arbeiter Inder Nachmittagsversammlung.

Der Betriebsrat hatte sie einberufen unter dem Motto: "Die Belegschaft ist

guten Willens, sie möchte auch lieber arbeiten als streiken. Aber auch der

Konzern muß uns entgegenkommen."

Diffamierungen des Betriebsrats taten ein übriges. Auf die Feststellung

eines klassenbewußten Arbeiters, es sei lächerlich, jetzt für 20 Pfennig

wieder an die Arbeit zu gehen, antworte Müller, man wolle es hier nicht

mit Goebbels und seiner Parole "wollt ihr den totalen Krieg" halten.

Freitag wurde schließlich über den Zeitraum von drei Schichten hinweg über

Annahme oder Ablehnung des letzten Angebots der Geschäftsleitung (20

Pfennig auf den Ecklohn bei Nichtanrechnung der Streikschichten)

abgestimmt. Nur 54% der Belegschaft nahmen an dieser Abstimmung teil. Für

die Annahme stimmten 1415, für die Fortsetzung des Streiks 1195. Das

bedeutete sofortige Arbeitsaufnahme. Die Erbitterung unter den Arbeitern

ist sehr groß. Es wird wieder gerechnet. Manche kommen zu dem Ergebnis,

daß man 7 Monate arbeiten muß, bis sich die Lohnerhöhung bemerkbar macht.

4. ZUR ORGANISATION DES STREIKS

In der ersten Konfrontation mit der Unternehmensleitung, die versucht

hatte, über einen von ihr organisierten, personell weit überbesetzten

Notdienst die Produktion weiter laufen zu lassen, bildeten die bewußtesten

Arbeiter, Facharbeiter, teilweise sogar Meister einen eigenen NOTDIENST,

der mit drei Aufgaben betraut war:

1. die Wiederaufnahme der Produktion durch eventuelle Streikbrecher zu

verhindern,

2. die Produktionsanlagen zu warten und

3. Sabotageakte durch eingeschleuste Provokateure abzuwehren. Hierzu

gehörte auch die Überwachung des Werkschutzes, der zur Hälfte aus Spitzeln

besteht, der Notdienst war zugleich potentielle Streikleitung.

Die STREIKPOSTEN waren nicht zentral organisiert. Einander bekannte

Gruppen von Arbeitern lösten sich gegenseitig ab. Die Werkstore wurden auf

diese Weise permanent von durchschnittlich 500 Arbeitern bewacht. Jeder,

der ins Werk wollte, mußte eine dreifache Kontrolle passieren. Für den

Notdienst hatten die Streikposten ein System täglich andersfarbiger Karten

entwickelt, um das Eindringen von Provokateuren abzuwehren. Immer wieder

neu bildeten sich im Verlauf des Streiks Gruppen, die am Aufbau eines

INFORMATIONSnetzes arbeiteten. Die kursierenden Flugblätter enthielten

ausschließlich Informationen a^tfnisatorischer Art, mit Ausnahme eines

Flugzettels, mit Streikinformationen für die Arbeiter der anderen Bremer

Betriebe.

Das Prinzip der dialektischen Beziehung von Führung und Masse wurde in der Geschichte der Arbeiterbewegung und wird auch heute noch von kommunistischen Parteien wiederholt verletzt.

Daraus resultiert auch das berechtigte Misstrauen der

Arbeiter gegen kommunistische Parteien, wie es sich in der Reaktion der

Klöckner-Arbeiter auf Einmischungsversuche der DKP zeigt. Dieses Mißtrauen

ist nur dann gegen Resignation gefeit, wenn durch Arbeitskämpfe und

politische Schulung der Masse der Arbeiter klar wird, daß die Kader im

Kampf nur dadurch Kader sein können, und der Kampf nur dadurch in

aufsteigender Linie bis zur Revolution verläuft, wenn diese Kader nicht

ausschließlich im Betrieb verankert sind, sondern auch in einer

kommunistischen Partei, deren oberstes Prinzip "von den Massen lernen, in

die Massen tragen, aus den Massen schöpfen" ist.

Der Artikel erschien in

Rote Presse Korrespondenz

DER STUDENTEN-SCHÜLER-UND ARBEITERBEWEGUNG

1969, 1. Jg, Nr. 32, 26.9.1969,

S. 6-11

Redaktion: Solveig Ehrler, Günther Matthias Tripp,

Betriebsbasisgruppen. Ad-hoc-Gruppen an den Hochschulen, Internationales

Forschungsinstitut des SDS (INFI), Berufsbasisgruppen im Republikanischen

Club Berlin, Zentralrat der Sozialistischen Kinderläden

OCR-San by red. trend

virtuell erstveröffentlicht in Trend 10/2004